目次

- ゲスト紹介テキスト / 動画

- 発覚から告知までテキスト / 動画

- 治療から現在までテキスト / 動画

- 家族テキスト / 動画

- 仕事テキスト / 動画

- お金・保険テキスト / 動画

- 辛い・克服テキスト / 動画

- 後遺症テキスト / 動画

- 医療者へテキスト / 動画

- 過去の自分へテキスト / 動画

- Cancer Giftテキスト / 動画

- 夢テキスト / 動画

- ペイシェントジャーニーテキスト / 動画

- 今、闘病中のあなたへテキスト / 動画

※各セクションの「動画」をクリックすると、その箇所からYouTubeで見ることができます。

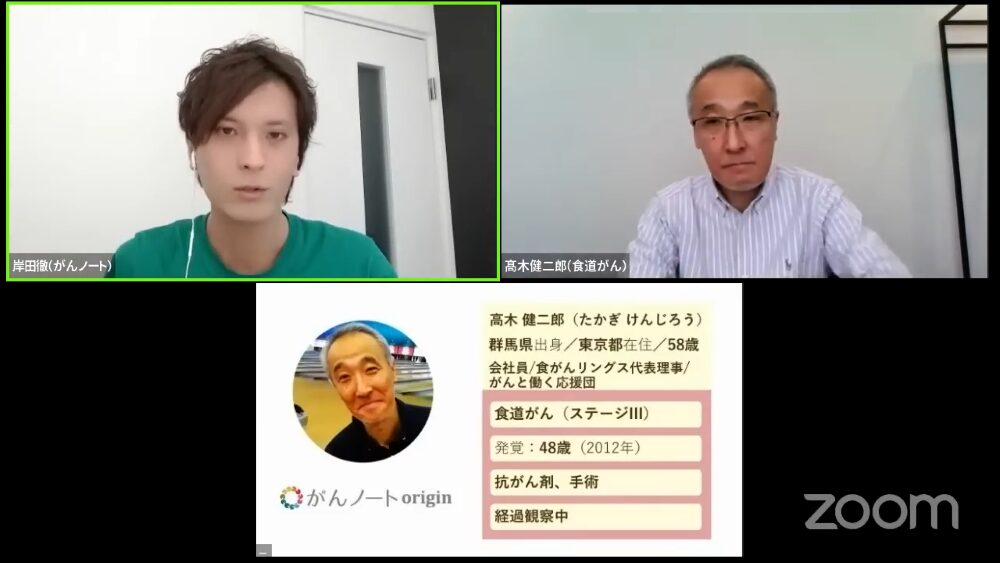

インタビュアー:岸田 / ゲスト:高木

- 今回のゲスト-食道がんステージ3から11年、患者支援団体代表の高木さん

- 人間ドックで発覚、告知の衝撃と混乱

- 「1週間後手術」が「2ヶ月後手術」に―セカンドオピニオンで変わった治療方針

- 妻の支え―泣かず、笑い、二人三脚で歩んだ闘病

- 背伸びをやめて見えた道―後遺症を隠さず会社に伝えた仕事復帰

- 治療費150万円の内訳―個室代と高額療養費制度

- 食べられない苦しみ―狭窄との闘いと腸瘻生活

- 術後11年、今も残る後遺症と日常の工夫

- 禁酒禁煙は医療者への恩返し―伝えたい感謝の気持ち

- 20歳の自分へ―「酒はやめとけ」と伝えたい

- がんで得た出会い―一歩踏み出して掴んだもの

- 全国に患者会を―食道がん啓発への想い

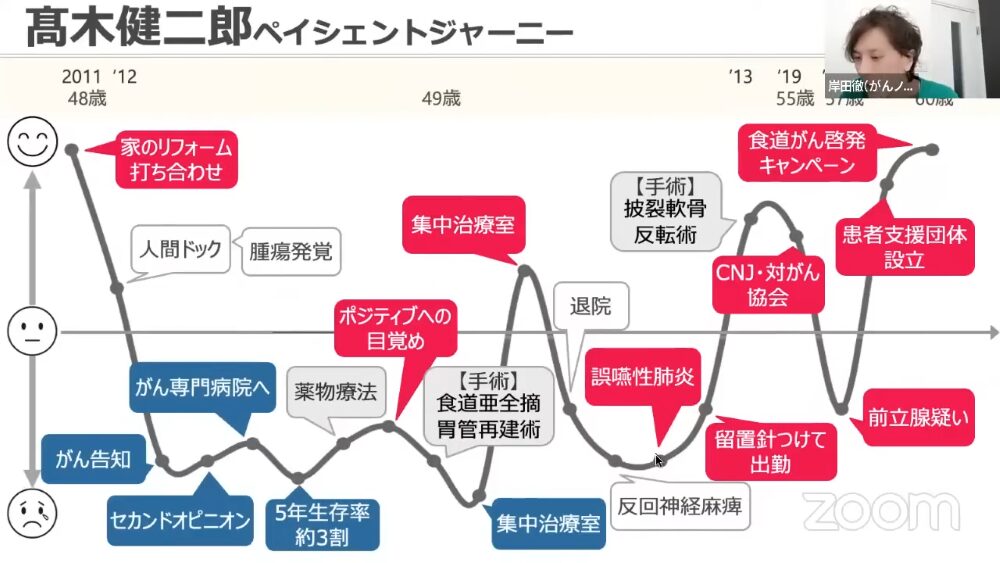

- 高木さんの11年を振り返る―ポジティブへの軌跡

- やる気スイッチは自分で押せ―闘病中の方へのメッセージ

今回のゲスト-食道がんステージ3から11年、患者支援団体代表の高木さん

岸田 本日のゲストは高木さんです。今日はよろしくお願いします!おしゃれなストライプのシャツですね。

高木 ありがとうございます!よろしくお願いします。頑張ります。

岸田 では、高木さん、自己紹介をお願いします。

高木 はい、皆さん初めまして。高木と申します。群馬県出身で、2012年に48歳で食道がんステージ3と診断されました。今年でちょうど11年経ち、現在も再発なく過ごしています。会社員を続けながら、2020年には「一般社団法人 食道がんサバイバーシェアリングス」という患者支援団体を立ち上げ、仕事と患者会活動を両立しています。今も経過観察中で、来週も検査に行く予定です。本日はよろしくお願いします。

岸田 よろしくお願いします。この写真はボーリング場ですか?

高木 はい、対がん協会さんがコロナ前に主催した「がんサバイバーボーリング大会」で、芝浦で行われたものです。私はそのイベントに参加しました。

岸田 なるほど。ボーリング協会さんと一緒に行われたイベントなんですね。ありがとうございます。

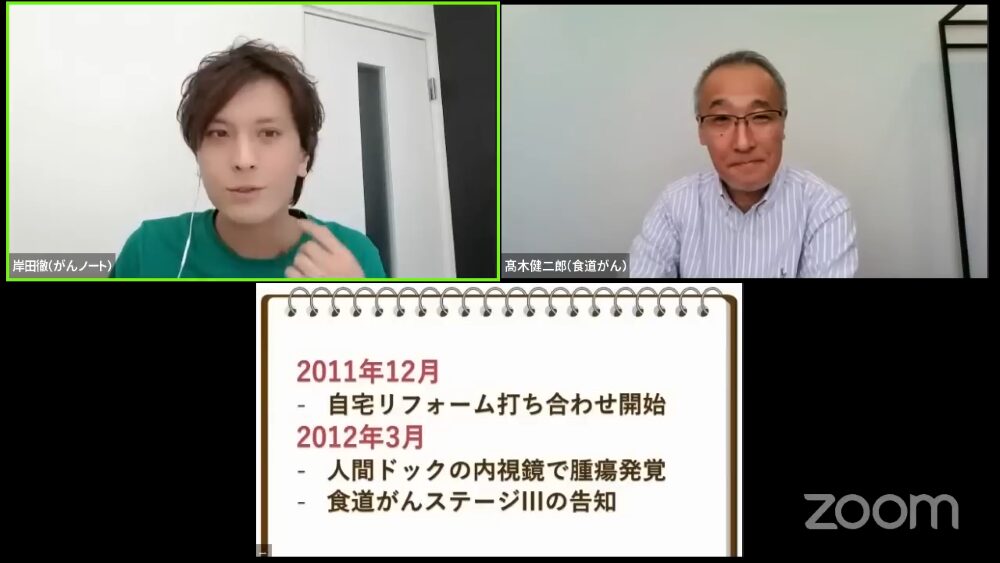

人間ドックで発覚、告知の衝撃と混乱

岸田 では、早速お伺いします。高木さんのがん発覚から告知までの流れです。2011年12月、自宅リフォームの打ち合わせを始められていますね。これはどうして選ばれたのでしょうか。

高木 リフォームという大きなイベントが始まってテンションが上がっていた時期でした。内装をどうするかなど、打ち合わせを始めたところで、罹患前の大きな出来事として印象に残っていたので選びました。

岸田 なるほど。ワクワクされていた時期ですね。そこから2012年3月、人間ドックの内視鏡で腫瘍が発覚するわけですが、この人間ドックは会社のものですか?それともご自身で?

高木 私は会社員なので、会社の定期健診で受けたオプションの内視鏡検査で腫瘍が見つかりました。前の年から受け始めていて、ちょうど検査の1週間前に食べ物が少し引っかかる感じがあったんです。お酒もタバコもよくやっていたので、胃が荒れている程度かと思っていたんですが、検査のタイミングがよくて発覚しました。

岸田 直感で内視鏡を付けたというより、同僚や先輩の勧めもあったんですね。

高木 そうです。バリウムより内視鏡だよと聞いていたので。実際検査はかなりつらく、鎮静剤なしで「おえっ」となってしまって大変でした。

岸田 検査の結果、その場で腫瘍があることは分かったんですか?

高木 はい、写真を見せてもらって「何かある」とは分かりました。ただ良性か悪性かはその病院では判断できず、大きな病院に紹介されました。

岸田 そこで詳しい検査を受けたんですね。

高木 そうです。紹介先の病院で先生から「食道がんで、ステージ2から3」と告知を受けました。

岸田 そのときは心の準備ができていたんですか?

高木 正直、心の準備はできていませんでした。会社では冗談で「やばいかも」なんて話していたんですが、せいぜい胃潰瘍かなと思っていて。だから「がん」と告知されたときはショックでした。ただ先生がさらっと言ったので、僕も「そうなんですか、そうですか」くらいで受け止めてしまったんです。病院を出たとき、タバコを吸いながら「やった、会社休める」と思ったのを覚えています。今考えればおかしいんですけど、それだけ混乱していたんでしょうね。

岸田 長期で休める、と。やっぱり無意識に社畜だったんですよ。

高木 かもしれません(笑)。進行がんと言われても意味が分からず、「スピードが速いがんなのかな」程度にしか思っていなかったです。

岸田 なるほど。

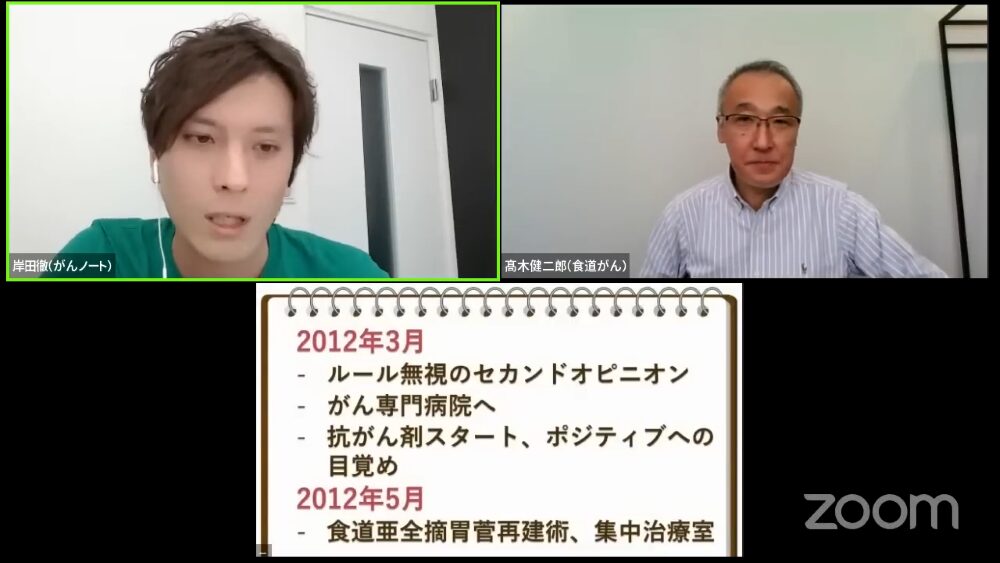

「1週間後手術」が「2ヶ月後手術」に―セカンドオピニオンで変わった治療方針

岸田 では次は治療について伺います。資料に「ルール無視のセカンドオピニオン」とありますが、これはどういうことなんでしょう?

高木 告知のとき、「来週手術」と言われたんです。焦って病院を出て、会社に戻る途中に奥さんから電話があって「その病院、いったんキャンセルして」と。理由を聞くと、奥さんのお母さんががん専門病院に勤めていた経験があって、まず相談してみろと言うんです。でも僕は「進行がんだから急がなきゃ」と思っていたので大反対しました。結局押し切られて、タクシーを引き返し、病院でデータを全部返してもらってキャンセルしたんです。

その後、その先生の紹介で専門病院を受診しました。すると「まず抗がん剤で腫瘍を小さくしてから手術をします。手術は2カ月後です」と言われて驚きました。前の病院では「来週手術」と言われていたので、「そんなに待って大丈夫なのか」と不安になったんです。

岸田 確かに、同じ「がん」でも病院によって全然方針が違うんですね。

高木 その後、がん専門病院で「これが今の標準治療です」と説明を受けました。私の場合は手術の前に抗がん剤をやってから手術をする方針でした。放射線治療という選択肢についても放射線科の先生から説明を受けましたが、「こんなに違うのか」と驚きましたね。結果的にその病院で手術を受け、今もそこで診ていただいています。当時はセカンドオピニオンという言葉も知らず、正式な手続きを踏んだわけではなかったので「ルール無視」と表現しました。

岸田 なるほど。アウトロー的な意味じゃなくて、そういうことだったんですね。ところで、そのセカンドオピニオンに行くまでって、時間はかからなかったんですか?

高木 意外と早かったです。知り合いの先生の紹介があったので、指示されたタイミングで連絡したらすぐに受け入れてもらえました。運が良かったのかもしれません。

岸田 前の病院は「1週間後に手術」と言っていたのに、こちらは「まず抗がん剤をやって2カ月後に手術」。全然違いますよね。

高木 本当にショックでした。何も知らない患者にとっては驚きでしかなかったです。

岸田 もし奥さんに止められなかったら、そのまま1週間後に手術してましたよね。

高木 間違いなくそうしていました。今思うと、当時はちょうど「術前に抗がん剤をするのか、術後にするのか」の臨床試験が進んでいた時期で、私が治療を受けた2012年頃に「術前の方が良い」という結果が出たので、ちょうどその切り替わりの時期にあたったんだと思います。

岸田 なるほど、転換期だったんですね。

野球の3割打者に救われた―生存率30%をポジティブに捉え直す

岸田 では、その抗がん剤治療が始まるわけですが、資料に「ポジティブへの目覚め」と書かれています。これはどういう意味でしょうか?

高木 抗がん剤を始めた頃は、とにかく生存率を調べてばかりいました。食道がんステージ3の5年生存率は約3割。当時はその数字にショックを受けて、毎日スマホで朝昼晩と調べていました。でも結局、国立がん研究センターのデータなど、出てくる数字はほとんど同じなんですよね。

そんなとき、入院中にテレビで野球中継を見ました。3割打者が代打で登場して、逆転ヒットを打ったんです。その瞬間「野球で3割は強打者だ」と思えて、自分の「3割」も見方を変えれば希望の数字なのかもしれないと気づきました。

さらに「2割引」「3割引」といった日常の言葉にも、「3割“も”」というポジティブな面があると感じられるようになって。そこから「がんが見つかってよかった」「手術できてよかった」と、あらゆることを前向きに受け止めるスイッチが入ったんです。とても早い段階でポジティブに切り替えられた、まさに“目覚めの瞬間”でした。

岸田 野球の3割打者の話、面白いですね。ちなみにどの試合だったんですか?

高木 巨人と広島戦だったと思います。ちょうど3月末、治療が始まった頃でした。

岸田 なるほど。確かに野球で3割は強打者ですもんね。僕も当時、自分の5年生存率が5割って聞いて、「5分5分なら何とかなるかも」と思ったことがあります。結局、気の持ちようって大事なんですよね。さて、抗がん剤を始めてから、副作用はいかがでしたか?

口内炎との闘い―コーンフレークとバナナで乗り切った副作用

高木 僕は2クールで、5FUとシスプラチンを投与しました。髪は抜けなかったんですが、皮膚がボロボロになってペットボトルを開けるのも痛かったです。一番つらかったのは口内炎ですね。

岸田 口内炎ですか。

高木 普通の口内炎とは全然違うんです。口の粘膜がほとんどなくなって、口全体がかさぶたみたいになって。そこに食べ物や飲み物が染みてくる。味覚はゼロで、醤油なんか食べたらもう激痛でした。もう、気絶するぐらいですよ。知らずに食べたもんだから、口開けたまま全部よだれ垂らして、中を洗浄するぐらいの痛みでした。あと熱さですね。お味噌汁も熱くて飲めない。温度に敏感になって、食べ物もかなり苦労しました。この口内炎が1週間ぐらい続くので、その1週間が一番きつかったです。

岸田 その時どうするんですか? 食べ物は点滴になるんですか?

高木 口からは食べられるので、味がなくても刺激のないものを選んでました。

岸田 刺激のないもので工夫するんですね。

高木 そうです。その時によかったのがコーンフレーク。普通に食べると固くて痛いんですが、冷たい牛乳に浸すとすぐに柔らかくなって。そこにバナナを輪切りにして入れて食べると、冷たくて気持ちいいし柔らかいから食べられるんです。多少味がなくても。だから、そればかり食べてました。

岸田 なるほど。冷たくて気持ちよくて、確かに食べやすそうですね。

高木 パンとか食べると、砂を食べてるような感覚になるんです。砂を食べたことはないんですけど(笑)。口の中がそんな感じになって、本当に大変でした。

岸田 そうなりますよね。けど、それが10日ぐらい経ったらだんだんまた大丈夫になっていくという感じですね。

食道をほぼ全摘、胃で再建―「一勝一敗」の手術結果

岸田 抗がん剤を経て、その後2012年5月、手術に入られたということですが、がんは小さくなったんですか?

高木 先生いわく「一勝一敗」と言われました。

岸田 一勝一敗って、微妙すぎますね。

高木 周りの部分は小さくなったんですが、本体は逆に少し大きくなってしまったんです。なので、最終的には手術になりました。

岸田 そうなんですね。薬があまり効かなかったということですか。

高木 はい。僕の場合はそうでした。人や種類によるのかもしれません。

岸田 そこから「食道亜全摘胃管再建術」という手術に入られたんですよね。これはどういうものなんですか?

高木 簡単に言うと、食道をほとんど取ってしまう手術です。喉の下、1センチくらいの食道を残して、胸の真ん中あたりにできていたがんとその周囲を、胃の上のほう5分の1と一緒に全部切除しました。そうすると食道がなくなってしまうので、胃を細長く筒状に作り直して、喉元まで引き上げてつなげるんです。それが「胃管再建」という部分ですね。

岸田 なるほど。じゃあ、胃は細長くなって、元々の胃は少し残っているんですか?

高木 残ってはいるんですが、胃としての機能はなくなっています。神経も切っているので、食べ物の通り道になっているだけです。いわば「元胃」はあるけれど、僕の体にはもう胃の機能や概念はなくなってしまった、ということですね。

岸田 と言うことは、もう食道を通らずに、胃を細長くして食道の代わりにして、そのまま腸に行く感じなんですね。

高木 そうです。

岸田 そうすると、消化はどうなるんですか。

高木 そのまま腸に行ってしまうので、ダンピング症候群のような後遺症が出るんです。本来は胃でいったん食べ物が消化されてから腸に行きますよね。でも僕の場合はそれがなく、糖分がそのまま腸に入って急に血糖値が上がり、体がインスリンを大量に出して一気に下げる。これが激しいので、冷や汗が出たり、ひどい場合は気を失う人もいます。

岸田 そうなんですね。じゃあ質問なんですけど、胃をキュッとして食道の代わりにしているなら、胃酸はどこに行くんですか?

高木 それは正直よく分からないんです。

岸田 すみません(笑)。

高木 ただ、腸のほうから胃酸に近いものが出ていて、それが逆流してくるんです。なので、逆流はあります。

岸田 なるほど、逆流してくることもあるのですね。さて、高木さん、メモに「集中治療室」とありますけど、やっぱり大変で、しばらく集中治療室から出られなかったということですか?

高木 術後は予定通り2日間ほど集中治療室に入りました。特に翌日が一番しんどく、告知を受けた時以上にショックでした。胸や横を大きく切開し、肋骨を折って食道を取る手術を受けた自分の体を見た時、臓器を失った現実を突きつけられました。「もう二度と元には戻らない」「臓器がないのにどうして生きているんだろう」と頭がパニックになり、明日生きているのかさえ不安でした。

岸田 そうだったんですね。臓器を失って、体中に傷があって、動くだけでも痛みがある状況ですよね。

高木 そうです。ただ一方で、そこでポジティブに変わるきっかけもありました。臓器が癒着しないよう「なるべく体を動かせ」と言われ、歩かされるんです。

岸田 初日から歩かされますよね。

高木 はい。最初は1歩2歩しか歩けませんでしたが、看護師さんに支えてもらって立ち上がりました。その時、管がたくさんついた状態でおむつもしていて…。49歳、まだ“イケてる男子”だと思っていたので、正直複雑な気持ちでした。

岸田 いやいや、今も十分イケてますよ(笑)。

高木 皆さんがどう感じられるかは別にして、若い看護師さんが自分の前に座っておむつを替えてくださったのは、本当にショックでした。格好つけたい自分もいて、「いや別に」と振る舞っていましたが、看護師さんはプロフェッショナルに淡々と処置されていて、それを見て自分は逆に恥ずかしいと感じました。「自分はもう手術を終えてこういう体なんだから、これを受け止めて新しい自分として一歩踏み出さなきゃ」と思い直して、そこで気持ちを切り替えました。

岸田 確かに、若い看護師さんや女性の看護師さんに下の世話をしてもらうのは、今までの生活からすると本当に恥ずかしいですよね。僕も抗がん剤治療でお尻にトラブルが出て、座薬を入れてもらうとき、最初は恥ずかしかったですが…だんだん慣れてきてしまったんです。

高木 最終的には「お願いします」っていう気持ちになりました。やっぱり恥ずかしがってはいけないんですよね。

岸田 そうなんですよ。恥ずかしがったらダメなんですよね。本当に。ありがとうございます。

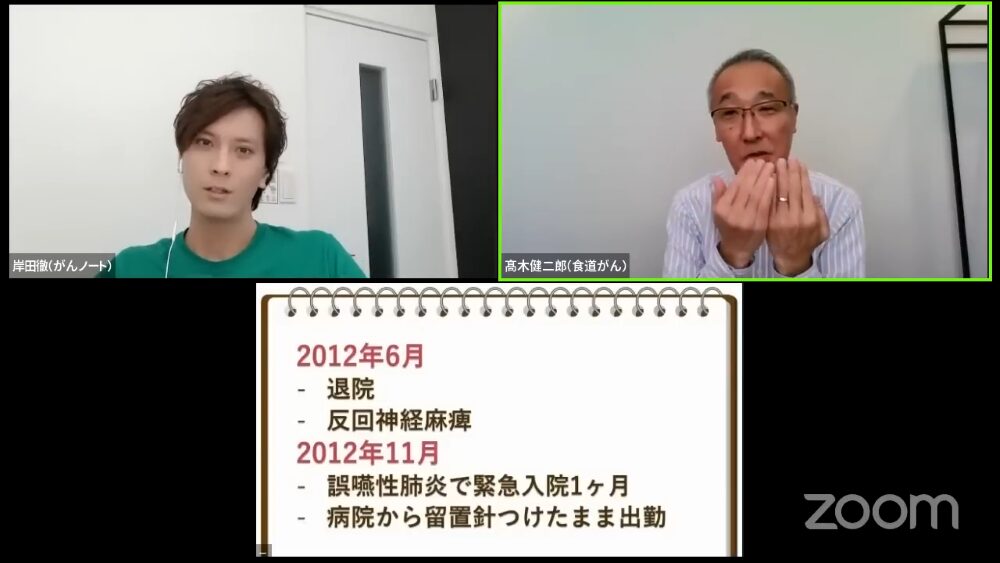

後遺症もポジティブ変換―反回神経麻痺と「攻めた手術の証拠」

岸田 では、次に進みましょう。2012年6月、退院のタイミングで「反回神経麻痺」と書かれていますが、これはどういうことでしょうか。

高木 反回神経麻痺というのは、食道亜全摘胃管再建の手術後に稀に起こる後遺症です。声帯を動かす神経が麻痺してしまい、僕の場合は左側の声帯が開いたまま動かなくなりました。そのため空気が漏れて、発声が全くできない状態が続いたんです。自然に改善する人もいるそうですが、僕は半年経っても戻らず、結局手術を受けました。軟骨を引っ張って固定する処置で、今は左は動かないままですが、右の声帯が擦れることで声を出せています。ただ10%くらい空気が漏れているので活舌が悪くなったり、高い声が出なかったりします。歌も音域がなくなってしまって、カラオケは残念ながら楽しめないんですよ。

岸田 本当に。今は片方だけで発声しているんですね。

高木 はい。大きな声を出すのも難しくて、喉に力を入れないと出ません。今は普通に喋れていますが、工夫は必要です。

岸田 麻痺になったとき、焦りませんでしたか?

高木 不思議とポジティブに考えられました。そこまで攻めた手術をしてもらえた証拠だと思えたんです。もし麻痺が起こらなかったら、逆に取り残しがあったんじゃないか、とか。そういうふうに考えると納得できました。手術で改善できる方法があることも聞いていたので、「なんとかなるだろう」と思えたんです。

岸田 だんだんポジティブ変換が加速してますね(笑)。ありがとうございます。そして、その後、2012年11月に誤嚥性肺炎で緊急入院されたと。これはさすがに焦ったでしょう。

高木 焦りましたね。手術の影響で、本来なら食べ物が逆流を防いでくれる“蓋”があるんですが、それを取ってしまっているので、横になると逆流してしまうんです。その結果、誤嚥して肺炎を起こしました。最初は微熱が続いているだけで、肺炎なのか風邪なのか分からず、1週間から10日ほど放置してしまったんです。熱が上がったり下がったりしていたので、会社近くのクリニックへ行って「食道がんの手術を受けているので検査してほしい」と頼んだんですが、レントゲンを撮っても「肺炎じゃない、ただの風邪」と言われて帰されました。その女医さんが本当にやる気がなくて、頭にくるくらいで…。でもやっぱりおかしいと思って、その足で主治医のところへ行ったら、すぐに診てくださって「誤嚥性肺炎で膿もある、今すぐ入院して抗生物質の点滴を始めなきゃダメだ」と言われました。準備のために一度家に帰ろうとしたら「ダメです、今すぐ!」と止められて、そのまま緊急入院になり、1か月ほど入院することになりました。

岸田 なるほど。なぜ最初から主治医に行かず、近くのクリニックに行かれたんですか?

高木 やっぱりどこかで「風邪かな」と思ってたんです。ビルの中に入っているクリニックだったので、とりあえずそこへ行ってしまったんです。

岸田 そういうことですね。「大きなものじゃないかも」と思ってまずクリニックに行ったと。でも完全に見逃されてしまった。

高木 見逃してしまいました。

岸田 皆さん、これは教訓ですね。小さなクリニックでは見逃されることもある。おかしいと思ったら大きな病院で診てもらうことが大事だと思います。その後、誤嚥性肺炎で1か月入院されたんですよね。

高木 そうですね。

留置針をつけたまま出勤―有給を守るための前代未聞の交渉

岸田 そして同じ時期に、「病院から留置針をつけたまま出勤」もあったと伺っていますが、それはどういう状況だったんでしょうか?

高木 これが「1か月入院」と決まった時にすごく焦りました。手術後にすでに3か月休職していて、有給休暇も使っていたので、翌年に有給が残らなくなるのは避けたかったんです。だからこの緊急入院は完全に想定外でした。入院して1週間から10日くらい経った時に、抗生物質を点滴してもらっていたんですが、1日に8時間だけ打たない時間帯があったんです。それが夜だったので、「昼間にずらしてもらえませんか? その時間で出勤したい」と病院に交渉しました。幸い病院から会社まで30分ほどと近かったこともあり、OKが出ました。

高木 そこで僕は、朝9時前にスーツへ着替えて、ナースセンターで看護師さんたちに「行ってきます!」と挨拶してから会社へ出勤したんです。周りからは「前代未聞だ」と言われました。

岸田 すごいですね。言ってみるもんですね。9時から出勤して、8時間後に戻る感じですか?

高木 そうです。僕は営業職だったので直帰もできました。そのサイクルを繰り返していて、会社の同僚たちは僕が入院していることすら知らず、普通に出勤していると思っていたんです。もちろん会社側にはきちんと報告していましたが、同僚には伝えていませんでした。それで「留置針」という点滴用の針を刺したまま通勤していました。会社に行って戻る、そんな生活でしたね。

高木 なんとか有給を稼いで、結果的に1週間くらい残せたと思います。半回神経の手術もあったので、最終的に7日間くらい残って、なんとかやり過ごしました。

岸田 すげえな、有給を残すために。いやー、一心というか、さすがです。

高木 たまたまですが、11月に母親が大腸がんになって手術していたんです。今も健在ですが、同じ病院で、しかも同じフロアで親子そろって入院していました。1週間くらいですけど、なかなか珍しいケースだと言われましたね。

岸田 いやー、すごいですね。その執念。交渉してみるもんだなと思います。医療者の方もリスクを考えつつ、がんと仕事を両立するために許可してくださったのでしょうね。ありがとうございます。

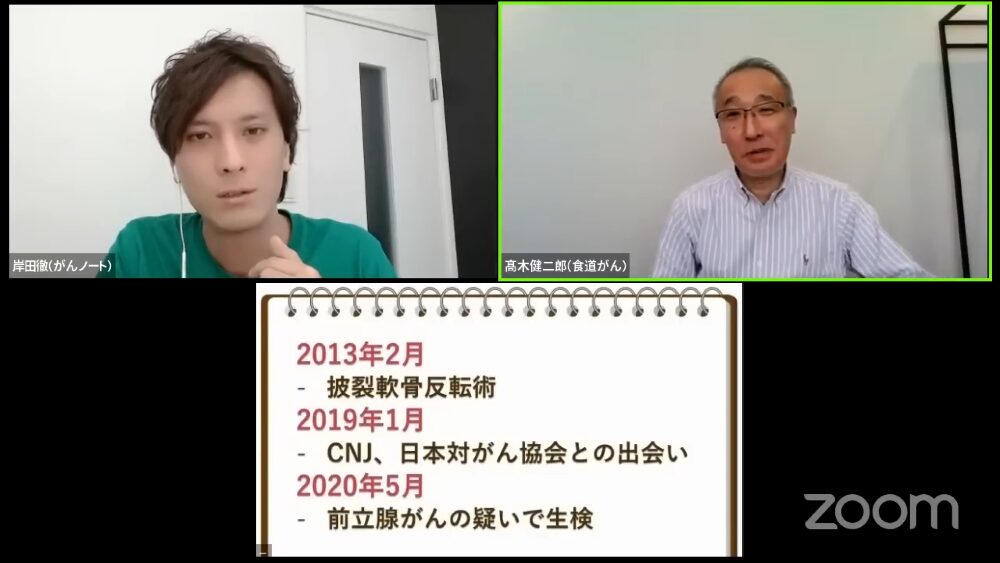

声を取り戻す手術――披裂軟骨反転術と1ヶ月の沈黙

岸田 では、次のスライドです。ようやく披裂軟骨反転術。これは、先ほどお話しされていた声帯の手術ですね。

高木 そうですね。声帯がついている軟骨を外側から切って、引っ張るような形で少し立てて、右側の声帯と擦れるようにして発声できるようにする手術をしていただきました。

岸田 これも前回の有給と同じく1週間くらいでしたか?

高木 そうですね。入院は5日間くらいでしたかね。これはもう入院したままでないといけませんでした。

岸田 これはどうでした?前年の手術に比べたら全然軽い…という言い方は失礼かもしれませんが。

高木 これがこれでやっぱり怖いですね。首を切るというのが、まず怖かったです。貫通させるわけではなく、表面の肉を切ってやるんですが、それでも怖い。しかも術後は発声してはいけなくて、喋れないんです。ヨードのような消毒液が付いているのも気分的に良くなくて。直に見える分、精神的にきつかったですね。

岸田 どれくらい喋っちゃいけないんですか。

高木 1週間くらいですね。その後、退院しても1ヶ月間くらいは控えるように言われました。少し喋るのは構わないんですが、長時間は控えるように、と。

岸田 喋れないときは、やっぱり筆談ですか?

高木 あとはパソコンのソフトを使って文字を打つと音声が出るやつ、あれを最初は面白がって使ってました。でも結局は筆談とか、ジェスチャーで奥さんとやり取りしていましたね。

岸田 そうなんですね。今は不自由なくお話されていますよね。ありがとうございます。

人生の転機――CNJ・対がん協会との出会いとカルチャーショック

岸田 そして2019年1月、CNJさんと対がん協会さんとの出会い。患者支援をされている団体さんですが、そこでの出会いで何か変わりましたか?

高木 そうですね。大きく変わりました。本当に自分の人生の転機といえる瞬間でした。ものすごくカルチャーショックを受けたんです。

僕はがんになって手術を受けてから、がん患者さんと直接お話をしたことが一度もありませんでした。治療をしても誰とも喋らなかったし、患者会に行ったこともなければ、そもそも行くという発想すらなかったんです。

そんな中で、罹患から7年ほど経ち、再発のことなども知っておかないといけないと思いネットで調べていた時に、CNJさんや対がん協会さんのセミナーを知り、軽い気持ちで参加してみたんです。

そのセミナーは「がん患者さんが自ら語る」というもので、会場には50人くらいの方がいらっしゃいました。若い方も多く、自分の経験を社会に発信し、社会貢献につなげていこうという熱い気持ちを持って活動されていた。

僕はそれまで「自分のがん経験を誰かに話すものなのか」とすら思っていなかったんです。なぜ話すのか、という疑問すら持っていました。でも、彼らが経験を語り、それを社会に活かそうとしている姿を見て強い衝撃を受けました。

「がんサバイバーはこんなことを考えているのか」と初めて知り、自分はこの6年7年間、何もしてこなかったんだと痛感しました。そして、その時にスイッチが入り、「自分も何かできるはずだ」「やってみよう」と思ったんです。まさに人生の転機でした。

岸田 人生が変わる出会いだったんですね。それが後の団体設立にもつながっていったと思いますが、その前に2020年5月に「前立腺がんの疑いで生検」とあります。これは結果的に大丈夫だったんですか。

高木 結果的には大丈夫でした。ただ、この時は1泊2日で入院して下半身麻酔をして生検を受け、半日以上動けない状態でベッドの上で過ごしました。その時に思い出したのが、2019年12月に食道の専門医の先生方が開いた交流会です。先生方が「食道がんには患者会がなく、患者さんは孤立しがちなので交流の場を作りたい」と話されていて、その時は「そうなんだ」と思っただけでした。

でも、生検で横になっているときに「もし前立腺がんだったら、食道がんとダブルになる。果たしてメンタルが耐えられるだろうか」と考えました。そこで「限りある時間の中で、やりたいことは後悔しないようにやろう」と思ったんです。そういえば先生が「食道がんの患者会がない」と言っていた。だったら、自分のように再発もなく比較的良い状態で経過観察している人間こそ率先して作るべきだと考えました。

そこで「じゃあ自分が作ろう」と決め、その日のうちにどういう団体にするかを考えて、患者支援団体を立ち上げるきっかけになりました。

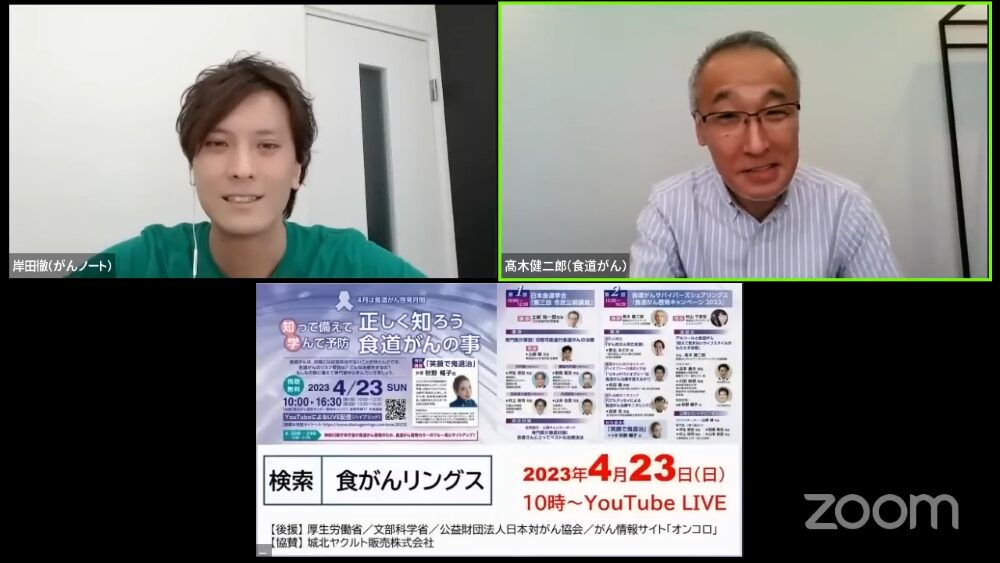

岸田 それが次のスライドにつながっていくわけですね。食道がんの患者支援団体をそこから2ヶ月後に立ち上げて、さらに2023年4月には啓発キャンペーンのイベントを共催されるということになるんですね。もう、この4月にイベントを開催されるんですか。

高木 はい。患者団体を立ち上げて以来、毎年4月は食道がん啓発月間ということでイベントを行っています。今年で3回目になりますが、昨年からは日本食道がん学会さんと共催させていただいています。

岸田 学会と共催って、すごいですね。

高木 今年は午前中に学会の専門的なお話があり、午後は私たち患者団体が主催する形です。4月23日にYouTubeのライブ配信と、国立がん研究センター研究棟の大会議室でも開催します。会場には50名ほどを募集していて、参加いただけます。また、ライブ配信は無料で視聴できますので、ぜひ勉強していただければと思います。「食がんリングス」で検索していただければ情報が出てきます。

岸田 「食がんリングス」というのが、団体名なんですね。

高木 そうなんです。少し分かりづらいですが、正式名称は「一般社団法人食道がんサバイバルシェアリングス」といいます。患者会としては「食がんリングス」という名前で活動しています。オンコロさんも正式名称とは少し違う通称で呼ばれているじゃないですか。それと同じような感じです。

高木 今回、女優の秋野洋子さんが昨年食道がんを罹患されて、現在は経過観察中と伺っています。私どもからイベントへのご講演をお願いしたところ、趣旨にご賛同いただき、ボランティアという形でご登壇いただけることになりました。ブログでも「鬼退治」と表現されるほど、非常に前向きに治療に取り組まれている方で、講演内容も私自身とても楽しみにしています。

岸田 ぜひご興味ある方は、オンライン視聴でも現地参加でもお待ちしております。ありがとうございます。そんな中で高木さんのお話をざっと伺ってきましたが、当時のお写真もいただいています。こちらが治療前の写真ですね。すごい、飲み会の中でのイケおじだった頃。全然若いですね。

高木 はい、ガンガン酒もタバコもやっていた頃ですね。

岸田 お酒やタバコはどうでしたか? やはり周囲の影響も大きかったのでしょうか。

高木 ええ。20歳の頃は「かっこいい」という感覚で始めました。当時は会社のデスクでも吸える時代で、気づけば1日30本が当たり前でした。

岸田 なるほど。そして、その後の治療中のお写真がこちらですね。これはいつ頃のものですか。

高木 集中治療室にいた時です。人生で一番つらかった瞬間かもしれません。体には何本もの管がつながれ、手術直後の姿を目にした時は、衝撃でした。表情にも、それがよく表れていると思います。

岸田 確かに、少し物悲しさが漂っていますね。

高木 無理にでも笑おうとしていますが、正直、心身ともに限界でした。

岸田 それでも必死に前を向こうとされていたのだと思います。そして、今のお写真がこちら。奥様と並んで写っているもの、そしてイベントに参加されたときのお姿。どちらも、とても力強さを感じます。

高木 これは「リレー・フォー・ライフ」です。昨年、患者会として初めて参加しました。リアルで集まるのはこれが初めてで、当初は自分も参加する発想がなかったのですが、患者さんから「こんなイベントがあるから一緒にどうですか」と声をかけてもらって。実際に参加してみたら、多くの方が集まってくださって、思いのほか大きな経験になりました。せっかくなので、オリジナルのTシャツやフラッグも患者さんにデザインしていただいて、限られた予算の中で形にしました。

岸田 素晴らしいですね。やっぱりリアルで顔を合わせると、そこからまた次につながっていくんですよね。今回のイベントもそうですが、新しい広がりを生むきっかけになりますよね。

高木 そうですね。このときも、団体を立ち上げるきっかけをくださった食道がんの専門医の先生が駆けつけてくださって、一緒に写真にも写っています。そうしたご縁の中で活動を続けられているのは、本当にありがたいことだと思います。

妻の支え―泣かず、笑い、二人三脚で歩んだ闘病

岸田 ありがとうございます。さて、ここからは少し視点を変えて伺いたいと思います。奥様やご両親など、ご家族への伝え方や支えられたことについてです。先ほども奥様のお話はところどころ出てきましたが、改めてご家族との関わりで「助かったこと」「もっとこうしてほしかったと思うこと」などがあれば教えていただけますか。

高木 やっぱり妻にはとても感謝しています。告知を受けた日に「食道がんだって。ステージ2から3だって」と、事実だけを淡々と伝えました。妻も「そうなんだ」と落ち着いて受け止めてくれて、取り乱すことはありませんでした。その後、実家の父にも電話をして同じように伝えましたが、父も驚いた様子を見せず「ああ、そうか」と淡々としていました。

岸田 ご家族のサポートで「助かったな」と思うことはありましたか。

高木 妻とは2人暮らしですが、普段通りに接してくれたのが一番ありがたかったです。泣き言も言わず、時にはブラックジョークまで言ってくれるので、気持ちが楽になりました。涙ぐんだのを見たのは一度だけ。手術が終わって集中治療室から出てきた時に、安心したのか涙を浮かべていました。それ以外はずっと平常心でいてくれましたね。

病室で抗がん剤治療をしているとき、着替えを持ってきてくれて、僕が検査に行って戻ると妻がベッドで寝ているんです。その姿を見たとき「疲れているんだな」とわかったし、同時に「ありがたいな」と思いました。思わず笑ってしまって、逆に自分も頑張らなきゃと思えたんです。

岸田 帰ってきたら「あれ、ベッドで寝てる?」みたいなこともあったんですね。

高木 そうそう。「違うだろう」って思いましたけど(笑)。でも、そんな関係性だったからこそ、治療中も前向きに、二人三脚で歩むことができました。

岸田 いいですね。僕も兄がよくお見舞いに来てくれて、僕のベッドで寝てるんですよ。で、起きるまで僕が横の椅子で待ってるみたいな(笑)。

高木 それも安心しますよね。

背伸びをやめて見えた道―後遺症を隠さず会社に伝えた仕事復帰

岸田 そんな中で、仕事のことについても伺いたいのですが。さっき、有給を確保するためにかなり工夫されたというお話がありました。それ以外で、上司に伝えるときに工夫されたことや、仕事に関して特に印象に残っていることがあれば教えていただけますか。

高木 仕事に関しては、本当に恵まれていました。会社からプレッシャーを感じることは一切なく、がん患者向けの特別な制度はなかったものの、基本的な制度を丁寧に説明していただき、それをルールとして利用できたことには感謝しています。

高木 ただ、後遺症が残っていたので、復帰後は「今まで通りのパフォーマンスを見せたい」という気持ちが強かったんです。変わらずできるんだと証明したかった。でも実際には体がついていかなくて、背伸びをすればするほど苦しくなる。かかとを落とすと、もう元の高さには戻れないことに気づいたんです。

高木 その事実を隠したまま無理をすると、結局周囲に迷惑をかけてしまう。だから早い段階で「自分はここまでしかできない」というラインを会社とも話し合い、周囲にも理解してもらいました。結果として、非常に恵まれた環境で仕事を続けることができました。

岸田 なるほど。しっかりと「自分はここまでできる」と区切りをつけて、会社ともきちんとコミュニケーションを取られたんですね。

高木 そうですね。制度としては年に1回、会社との面談がありました。そこで自分の体調や業務の範囲をきちんと伝えるようにしていました。

岸田 それは上司との面談ですか? それとも会社全体とですか。

高木 まずは直属の上司とでした。

岸田 なるほど。上司や会社の理解があったんですね。ただ、高木さんは1ヶ月の緊急入院もされています。そのときは仕事はどうされたんですか? 完全に止めたのか、病院でも少しはやられたのか。復帰の際に工夫されたことがあれば教えてください。

高木 入院中は完全に治療に専念して、仕事は一切していませんでした。担当業務は別の社員に引き継いでもらいました。病院でパソコンを開いて仕事をすることはなかったです。

岸田 ただ、有給を残すために、病院から出勤することはされたと。

高木 はい。それはやっていました。

岸田 ありがとうございます。

治療費150万円の内訳―個室代と高額療養費制度

岸田 では次のテーマです。お金や保険についてです。実際にどのくらい治療費がかかったのか、またどのくらい準備が必要かというのは、多くの方が気になる点だと思います。分かる範囲で教えていただけますか。

高木 僕は保険は本当に一般的なものしか入っていなかったんです。がんになるなんて想定していませんでしたから。ただ結果的に、保険にはすごく助けられました。

抗がん剤の治療、抗がん剤の入院、手術の入院。この大きな3つを合わせて考えると、自己負担は150万円くらいでした。そのうち驚いたのは、約100万円がベッド代だったんです。個室に入っていたので。だから、もし大部屋を選んでいたらもう少し安くなっていたかもしれません。

保険の「1日入院するといくら」という補償があるじゃないですか。あれは本当に大事だと思いましたね。結果的にその分でかなり助けられました。

岸田 やっぱり個室代が大きかったんですね。

高木 そうですね。初めての入院だったので、他の患者さんと同室なのがちょっと嫌で。自分の時間を確保したいという気持ちもあって、個室を選んだんです。保険でまかなえたから良かったですが。

岸田 最終的に、150万円はカバーできたということですね。

高木 はい。高額療養費制度のおかげでもありますね。

岸田 そうですね。高額療養費制度は、年収に応じて毎月の医療費の自己負担額に上限が設けられる制度です。ネットで検索すればすぐ情報が出てきますので、ぜひ確認いただければと思います。

食べられない苦しみ―狭窄との闘いと腸瘻生活

岸田 では次のテーマに移ります。辛さの克服についてです。肉体的・精神的に苦しかったとき、高木さんはどう乗り越えていかれたのか、お聞かせいただけますか。

高木 肉体的に「痛い」というのはなかったんですが、手術後に「狭窄」という、つなぎ目が狭くなる状態が起きたんです。そのため動きにくくなり、食べ物が通らなくなってしまった。そこで栄養を確保するために腸瘻を作って、そこから3時間くらいかけて栄養を入れていました。退院後も半年ほどは腸瘻に頼っていましたね。

口から食べようとしても詰まってしまう。僕は反回神経麻痺で飲み込む力が半分くらいしかないので、余計に飲み込めなくて。本当にしんどかったです。精神的にも「食べられない」というのは大きな負担でした。

ある時「ここが開けば入るだろう」と浅はかに考えて、ストローを潰してうどんに突っ込んで喉を開こうとしたこともあります。でも当然ながら怖くて入れられない。奥さんに「何してるの」と止められてやめましたが、それくらい切羽詰まっていました。

柔らかいものなら時々体勢によって食べられることもありましたが、安定しない。会社に行くときは雑炊のような弁当を妻が作ってくれましたが、やっぱり食べられなくて。家に持ち帰って妻の前で捨てるのは気が引けるので、会社で処分してから帰ることもありました。もちろん「食べられなかった」とは正直に報告していましたが、そういう点でも精神的につらさがありました。

岸田 なるほど……。でもそれは、時間が経つにつれて少しずつ良くなっていったんですね。

高木 その狭窄を広げるために、内視鏡を入れてバルーンで膨らませる施術を2回ほど受けました。それによって通りが良くなり、今では多少詰まる感覚は残るものの、普通に食べられるようになっています。

岸田 なるほど。それは治療後どれくらいのタイミングで?1か月後くらいですか。

高木 もっと後ですね。3か月後くらいです。つなげたばかりの段階でやると取れてしまう可能性があるので、ある程度時間を置いてから処置をしてもらいました。

岸田 ありがとうございます。

術後11年、今も残る後遺症と日常の工夫

岸田 では次に、後遺症について伺いたいのですが。先ほど少しお話に出たダンピング症候群や、血糖値の乱高下など、今も付き合いながら生活されている症状はありますか。

高木 食べ物が詰まることは今でもあります。詰まった時は自分で指を突っ込んでトイレで吐くんです。飲み過ぎで吐くようなものではなく、詰まったものがスポッと出てくる感覚ですね。

それから逆流です。寝るときは必ず上体を高くしないと、突然逆流してしまう。爆睡していても不思議と起きてしまうくらい強い痛みで、喉が焼けただれるようになり、その後1〜2時間眠れないこともあります。なので寝る前は2〜3時間以上食べないようにしたり、胃酸を抑える薬を飲んでから寝るようにしています。

僕の場合、ダンピング症候群はほとんどないですが、逆流と詰まりは今も続いている後遺症です。

岸田 そうなんですね。

高木 ほぼないです。たまにあるんですけど、ほとんどないですね。なので、逆流と詰まること、そして肺を一度潰している部分の痛みが後遺症として残っています。

岸田 あるということですね。ありがとうございます。

禁酒禁煙は医療者への恩返し―伝えたい感謝の気持ち

岸田 では次に「医療者の方へ」というテーマです。いい出会いもあれば大変だったこともあったと思いますが、感謝や要望があれば教えていただけますか。

高木 僕は基本的に、関わってくださった先生方には感謝しかありません。唯一、肺炎を見逃した先生以外は(笑)。今、術後11年経ってお酒もタバコも一切やめていますが、それは医療従事者の方々へのリスペクトでもあります。治療してもらったのにまた酒やタバコを復活させるのは違うだろうと。再発リスクを下げることこそ、患者としての恩返しだと思うんです。だから禁酒禁煙を続けてきましたし、それは感謝の気持ちの表れでもあります。

岸田 なるほど。お酒やタバコをやめ続けていることも、医療者への敬意なんですね。ちなみに、吸いたい・飲みたいって気持ちはもう出てこないですか。

高木 いや、思いますよ。天気のいい日にビール飲んだら美味しいだろうな、とか。そこでタバコを一服できたら最高だろうな、とか。よく考えます。

岸田 タバコはさておき、飲酒は必ずしも禁止されてはいないですよね。

高木 飲もうと思えば飲めます。ただ、リスクが高まるので控えるようにと言われています。

岸田 なるほど。ありがとうございます。

20歳の自分へ―「酒はやめとけ」と伝えたい

岸田 では次のテーマに進みます。「過去の自分へ」。どのタイミングでもいいのですが、もし過去の自分に声をかけられるとしたら、どんなことを伝えたいですか。

高木 やっぱり酒はやめとけよ、って20歳の自分に言いたいですね。もともと僕は全然飲めなかったんです。大学のコンパに行っても、1㎝くらい飲んだら顔が真っ赤になって、心臓バクバクで、そのままバタンキュー。戦力外だったんです。でも周りで飲んでいる友達が格好良く見えて、「自分も飲めるようになりたい」と思って一生懸命トレーニングして飲めるようになったんですけど、それはやめろと。不埒な理由で飲むな、と強く言いたいです。お酒を飲まなくても十分やっていけるんだから、と。

岸田 最初から飲めたわけじゃなかったんですね。

高木 一滴も飲めませんでした。

岸田 そこから努力して飲めるようになったけど、逆にリスクが高まったわけですね。今は飲みすぎががんのリスクを高めることも分かってきていますから、皆さんも注意いただければと思います。

がんで得た出会い―一歩踏み出して掴んだもの

岸田 では次のテーマ、「キャンサーギフト」です。がんになって失ったものは多いと思いますが、あえてポジティブに考えるとしたら、何を得たと思いますか。

高木 やっぱり、がんになってから本当にいろんな人と出会えたことですね。今こうして活動ができているのも、自分が一歩前に出たからだと思っています。前に出なければ誰とも出会えなかったし、声もかけてもらえなかった。だから「ギフト」というよりも、自分で取りに行ったものなんです。自分から一歩踏み出すこと、それが大事だと思います。今日こうして岸田さんとお話できているのも、自分が動いてきたからこそだと思いますし、皆さんもぜひ一歩を踏み出してほしいなと思います。

岸田 高木さんの一歩を支えてきたのは奥様ですよね。最終的には「奥様が素晴らしい」という結論になりますね。ありがとうございます。高木さんがイベントなどに参加してくださったから、僕もつながることができました。失うものはあっても、得られるものも少しずつあるということを改めて感じます。

全国に患者会を―食道がん啓発への想い

岸田 それでは最後のテーマ、「夢」についてです。高木さん、今後の理想や目標についてどう考えていますか。

高木 今、患者会・患者団体の活動というのは非常に充実しているんですけれども、食道がんの患者団体は日本では我々だけで、まだあまり知られていません。もっと全国の患者さんに知っていただきたいです。今は東京に拠点がありますが、将来的には大阪や関西、北海道など、いくつかの地域に広げていって、少し無理をしてでも足を運べば会えるような患者会を目指していきたいと思っています。

岸田 ありがとうございます。患者会を広げていくことで、食道がんの患者さん同士に接点が生まれ、救われる方も多く出てくるんじゃないかなと感じます。

高木さんの11年を振り返る―ポジティブへの軌跡

岸田 そして、次は「ペイシェントジャーニー」ということで、高木さんのこれまでのお話をグラフにまとめていますので、振り返っていきたいと思います。

一番上に行けばポジティブな出来事、下に行けばネガティブな出来事を示しています。

まず2011年。家のリフォーム打ち合わせで気分が上がっていた頃、会社の人間ドックで内視鏡検査を受けたところ、腫瘍が発覚しました。その後の検査で「食道がん」と告知されます。

奥様の助言もあり、セカンドオピニオンを受け、がん専門病院に転院されました。5年生存率3割という数字にショックを受けつつも、野球の3割打者に励まされるように、ポジティブに捉え直していかれました。

薬物療法を経て、食道亜全摘胃管再建術という大きな手術へ。集中治療室では大きく気持ちが落ち込みましたが、看護師さんとの関わりなどを通じて、再び前を向く力を得ていかれました。

その後退院されますが、反回神経麻痺や誤嚥性肺炎といった合併症もあり、再入院されます。その間も留置針をつけたまま出勤されるなど、仕事と治療の両立に挑戦されました。

さらに声帯の手術(披裂軟骨反転術)を経て声を取り戻し、やがてCNJさんや対がん協会さんとの出会いにつながります。そして前立腺がん疑いをきっかけに、患者団体を立ち上げられました。

現在は食道がんの啓発キャンペーンを主催し、活動の幅を広げられています。後半はすべてポジティブに色づけられるような歩みになっているかと思いますが、この整理で合っていますでしょうか?

高木 全体を振り返っても気持ちはやっぱり前向きで、常にポジティブでやってきたと思います。

岸田 ということは「ポジティブの目覚め」があってからは、基本的にずっと前向きに進んでこられたんですね。下がったとすれば、集中治療室での1日2日ぐらいでしょうか。

高木 そうですね。

岸田 ありがとうございます。このように高木さんのペイシェントジャーニーは、波はありながらも全体として前向きに歩んでこられたということですね。

やる気スイッチは自分で押せ―闘病中の方へのメッセージ

岸田 では、「今、闘病中のあなたへ」をうかがっていきたいと思います。

高木 「やる気スイッチは自分で探して自分で押せ」ですね。やっぱり僕も57歳の時に食道がんの患者支援団体を作ったわけですが、それまでは普通に生活をしていて、まさか患者会を自分がやるなんて思っていませんでした。でもいろんな方と出会って、自分が行動した結果することになりました。それで、何もせずにいるのではなく一歩前に踏み出して、自分の時間の中で、今何が一番必要なのかということを考えながら、人生を生きていってほしいなというふうに思っております。

岸田 自分が今、何が必要なのか。コメントでも皆さん「本当に前向きな姿勢に頭が下がります。」「ポジティブ大事ですね」とか、「すぐ行動、高木さん素敵です。」「僕も患者から作りたいです」という言葉もいただいています。やっぱり高木さんの言葉がしっかり伝わっているんだなと思います。

では、がんノートorigin、これにて終了していきたいと思うんですけど……どうでしたか、90分。

高木 あっという間でした。少し長くて聞きづらいところもあったかもしれませんが、ご視聴いただいた皆さん、本当にありがとうございました。

岸田 本当に細かいところまで丁寧にお話しいただいてありがたかったです。奥様のおかげで良いお医者さんに出会えたというお話もありましたし、今日も奥様へのコメントを多くいただきました。高木さんが今こうして生きていらっしゃるのも、もしかすると奥様のおかげなのかもしれませんね。周りの人の存在が、自分の納得できる選択を後押ししてくれることもあるんだなと改めて感じました。

また4月にはイベントもあるとのことですので、ぜひそちらも頑張っていただきたいと思います。

それでは、がんノートorigin、今回はここまでとさせていただきます。ご視聴・ご清聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ!

高木 ありがとうございました。

※本ページは、経験者の体験談を扱っております。治療法や副作用などには個人差がございますので、医療情報に関しましては主治医や、かかりつけの病院へご相談、また科学的根拠に基づいたWebページや情報サイトを参照してください。

*がん経験談動画、及び音声データなどの無断転用、無断使用、商用利用をお断りしております。研究やその他でご利用になりたい場合は、お問い合わせまでご連絡をお願い致します。