目次

- ゲスト紹介テキスト / 動画

- 告知・治療 (植田智紀さん)テキスト / 動画

- 告知・治療 (斉田聖子さん)テキスト / 動画

- 告知・治療 (佐野義尚さん)テキスト / 動画

- 恋愛・結婚テキスト / 動画

- 妊よう性テキスト / 動画

- 仕事のことテキスト / 動画

- 情報のことテキスト / 動画

- キャンサーギフトテキスト / 動画

- 今 闘病中のあなたへテキスト / 動画

※各セクションの「動画」をクリックすると、その箇所からYouTubeで見ることができます。

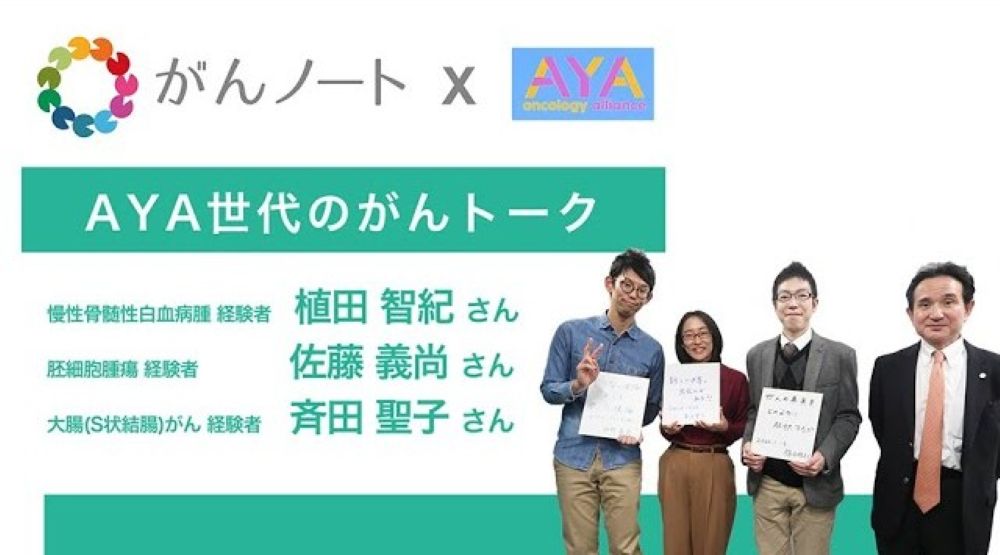

インタビュアー:岸田 / ゲスト:古井・佐野・植田・斉田

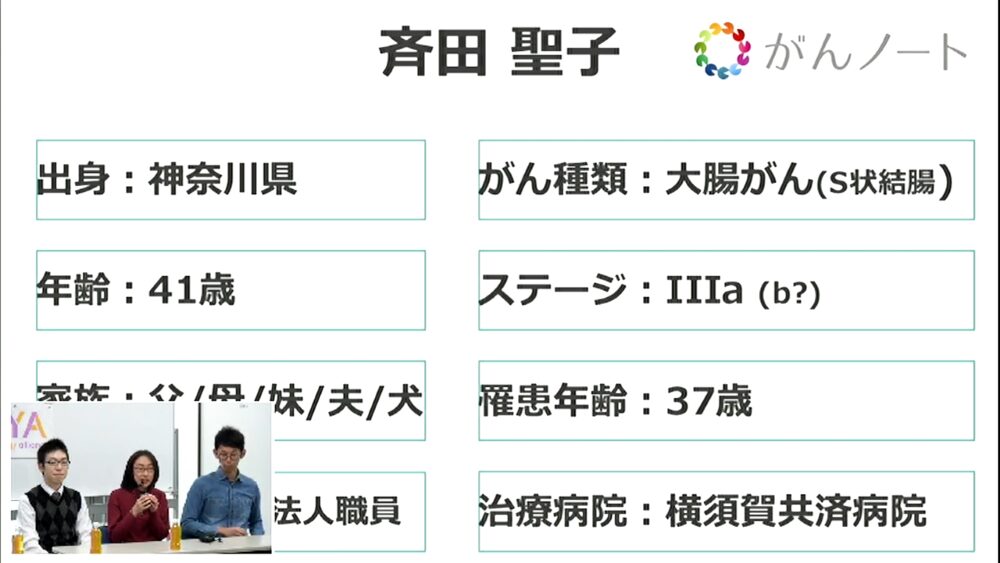

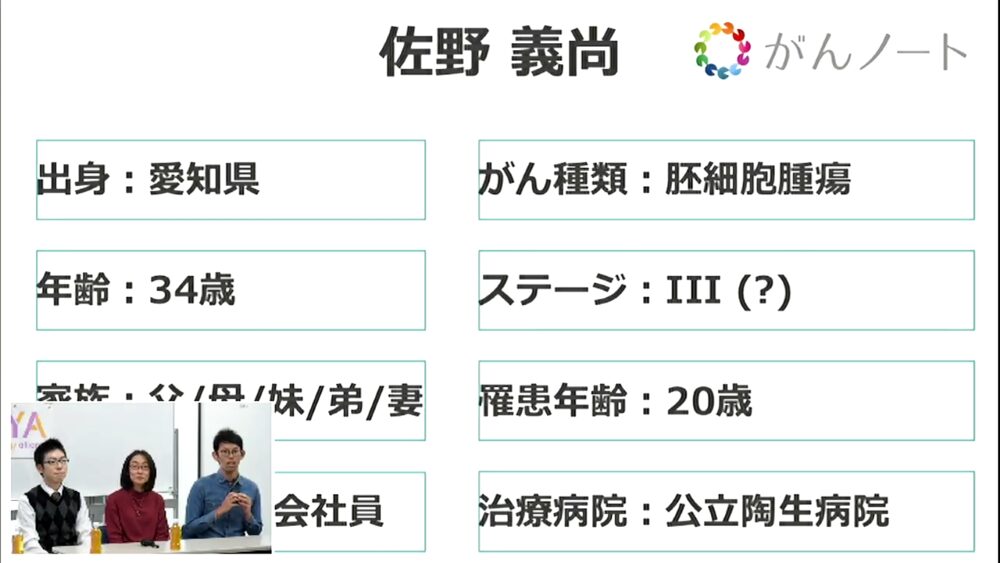

- 本日のゲスト紹介―AYA世代でがんを経験した3名のプロフィール

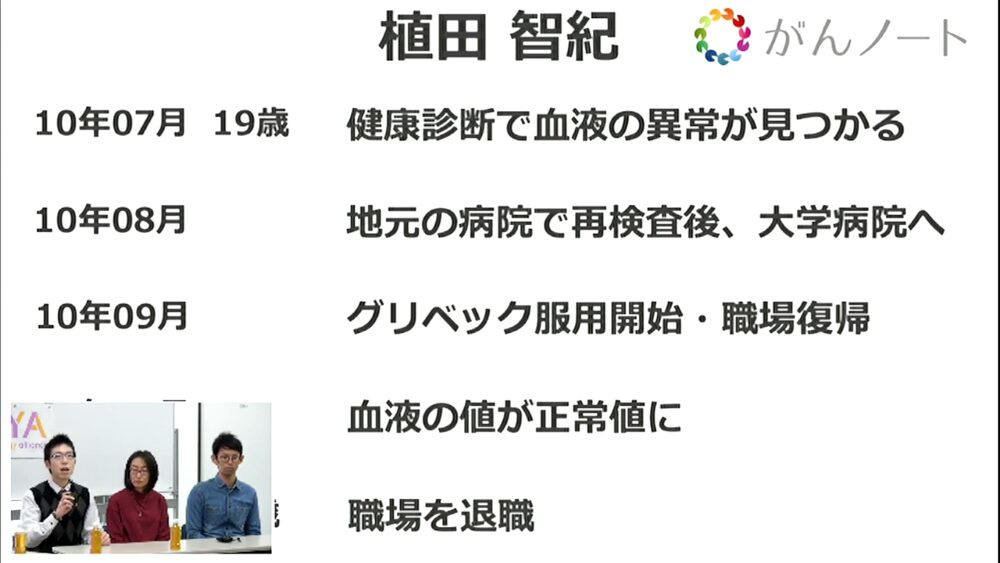

- 【一人目のゲスト:植田さん】19歳で慢性骨髄性白血病―分子標的薬グリベックと複数疾患との共生

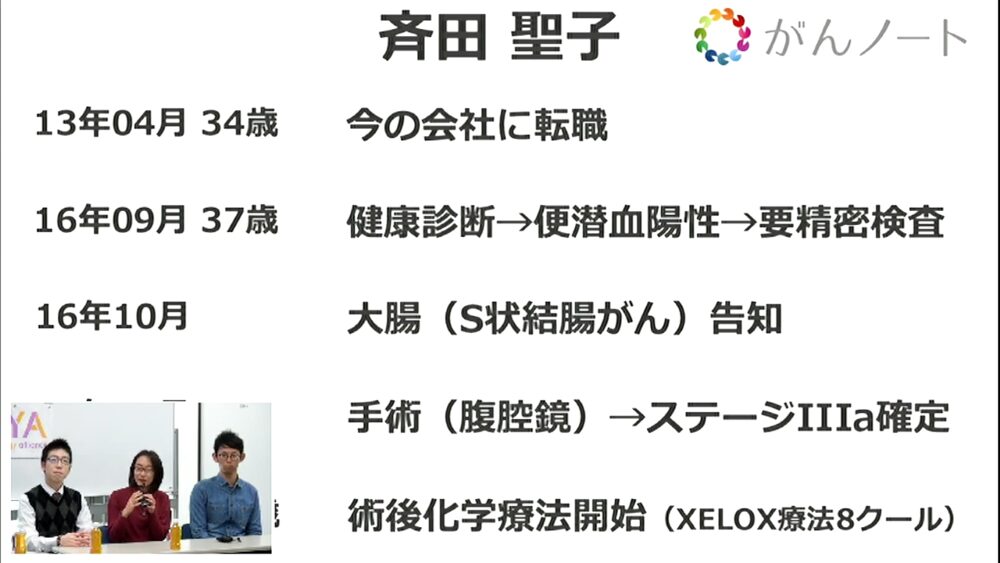

- 【2人目のゲスト:斉田さん】37歳で大腸がんステージ3A―転職先の健康診断が命を救った

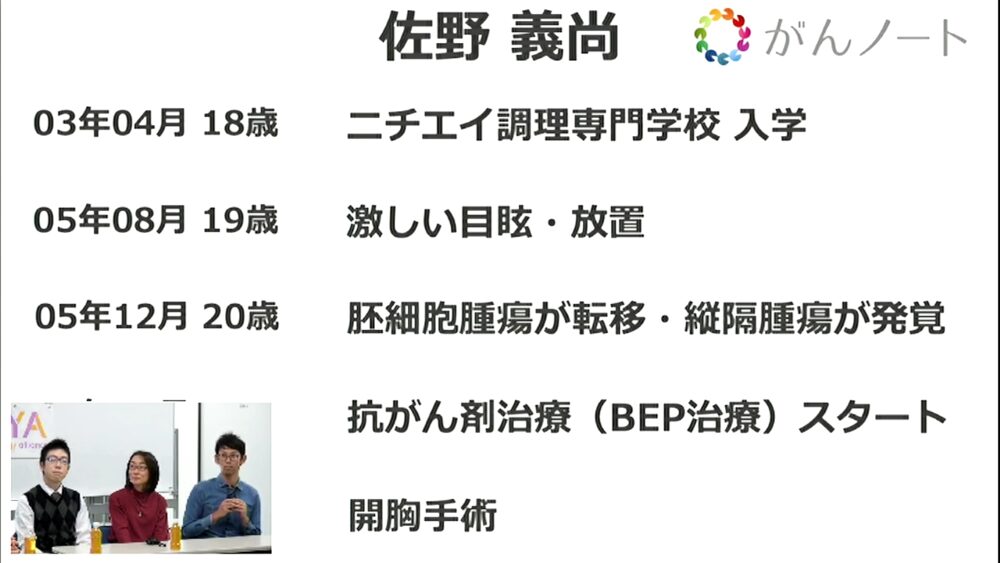

- 【3人目のゲスト:佐野義尚さん】20歳で胚細胞腫瘍・縦隔転移―命をかけた開胸手術

- AYA世代のがんと恋愛・結婚―病気を抱えてパートナーとどう向き合うか

- AYA世代のがんと妊よう性―子どもを持つ選択と時間との戦い

- AYA世代のがんと就労―治療と仕事の両立、そして復職への道

- がん患者の情報収集―信頼できる情報源の見極め方

- キャンサーギフト―がんになって得たもの、変わった価値観

- 闘病中の方へ―3人が伝えたいメッセージ

本日のゲスト紹介―AYA世代でがんを経験した3名のプロフィール

岸田 本日はAYA世代の患者さん3人と、岐阜大学の古井先生にお越しいただきました。今回はAYA研と一緒の企画です。「AYA研って何?」という方のために、古井先生からご紹介をお願いします。

古井 AYA世代とは、思春期と若年成人のことを指します。英語の Adolescent and Young Adult を略して「AYA」と呼んでいます。おおむね15歳から39歳まで、40歳未満の世代を指します。

この世代の特徴は、成長発達の時期、学校への進学や就職、結婚・出産・子育て、社会参加といったライフステージの大きな変化があることです。したがって、この世代のがん医療は、単なる治療にとどまらず、全人的な支援体制や社会・医療・福祉の整備が不可欠です。

AYA世代のがんには、患者数が少ない、がんの種類が多彩、人生の転機が重なる、といった特徴があります。

私たち「AYAがんの医療と支援の在り方研究会(AYA研)」は、「がんと共に生きる若者を応援できる医療と社会をつくる」ことをビジョンに掲げています。

取り組んでいる課題は、AYA世代の患者さん自身、そして医療や支援に関わる人たちと共に、学術活動・教育活動・社会啓発・人材育成を行うことです。

今年(2020年)の3月20日・21日には、名古屋国際会議場・白鳥ホールで学術集会を開催予定です。研究者だけでなく一般の方にも開かれた会ですので、ぜひご参加ください。

岸田 今ちょうど再来月に名古屋で学会がありますので、もしよければこちらにもご参加いただければと思っています。

それでは早速ですが、もう一度、簡単に私たちと、そしてきょうの患者ゲストさんの自己紹介をしていければと思います。きょうはパートナーを務めてくださる古井先生、古井先生は本当にお偉い先生です!

古井 偉くないんですけど(笑)。岐阜大学の産婦人科に勤めております。AYA研では広報委員を務めています。AYAとの関わりとしては、若年がん患者さんの妊よう性に関する活動を、日本がん生殖医療学会の中でも行っています。

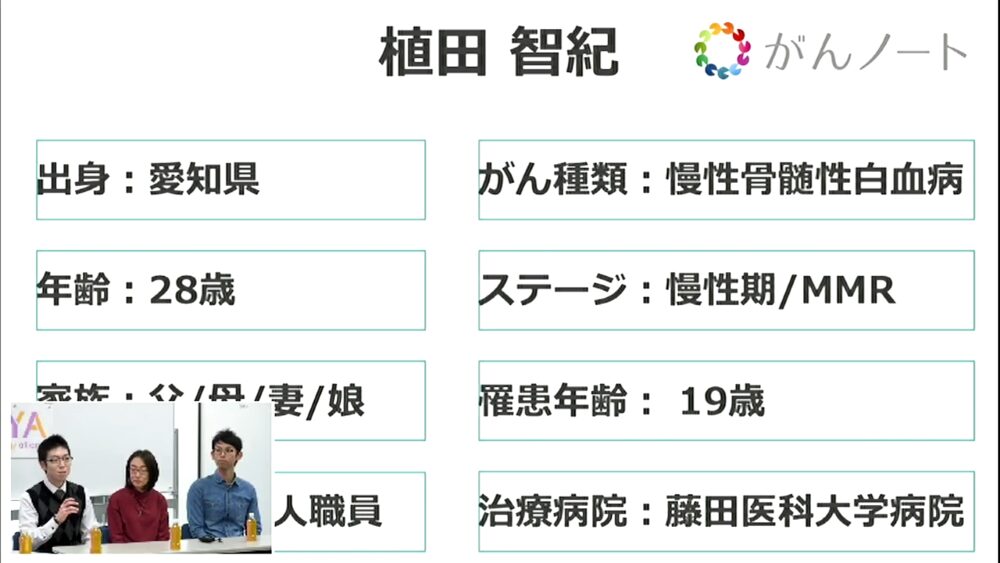

岸田 なので、後で詳しくお話があると思いますが、岐阜モデルという妊よう性の最先端モデルを岐阜で主導的に作られている先生です。すごい偉い先生ですけれども、きょうはフランクにお話しいただけると思いますので、どんどん無礼講でいきたいと思います(笑)。では、きょうの患者ゲストのお三方をご紹介していきましょう。まず、植田さん。

植田 はい。植田と申します。出身は愛知県で、ここから1時間程度の所におります。年齢は現在28歳。罹患年齢は19歳で、未成年だったため最初の検査を受けるときには親の同意が必要で、その辺が少し大変だった記憶があります。今年で9年がたちますので、少し記憶が曖昧なところもありますが、家族は両親と妻と娘がおります。娘は、また後ほど話しますが、がんの後に授かることができました。現在はNPOの職員として働いています。がんの種類は慢性骨髄性白血病で、ステージは慢性期。MMRという段階にあります。早期に発見できたため、現在は内服薬を毎日服用し、遺伝子レベルでは異常がないところまできています。治療は愛知県内の藤田医科大学病院で行っています。

岸田 現在は慢性期なんですね。ちなみにMMRというのは?。

植田 白血球が非常に多くなるのが最初の症状ですが、それが正常な数値に治まる段階を経て、次は血液中の遺伝子レベルで異常がないかを検査します。その状態をMMRと呼び、治療の一つの目標とされています。

岸田 ご説明ありがとうございます!次に斉田さんの自己紹介、よろしくお願いします!

斉田 はじめまして。よろしくお願いします。斉田と申します。きょうは神奈川県から参りました。現在41歳です。罹患したのは37歳のときで、大腸がんのS状結腸にがんが見つかりました。ステージは3Aで、大腸の深い部分や皮の所まで広がり、さらにリンパ節にも少し転移があったためです。現在の基準ではA、B、Cまであると聞きますので、もしかすると3Bに該当するのかもしれません。そのため、いまは「?」を付けています。家族は父・母・妹・夫、そして犬がおり、現在は両親と同居しています。仕事は社会福祉法人の職員として働いています。治療は地元の横須賀共済病院で行いました。

岸田 ありがとうございます。きょうは神奈川県からお越しいただいています。よろしくお願いします!

斉田 よろしくお願いします。

岸田 では、次に佐野さん、自己紹介をお願いします!

佐野 はじめまして。佐野義尚と申します。出身は愛知県瀬戸市で、すぐ近くから来ました。年齢は34歳です。家族は父、母、妹、弟、そして妻がおります。現在は会社員として働いています。病気が分かったのは20歳の頃でした。がんの種類は、岸田さんと同じ胚細胞腫瘍で、転移して縦隔、つまり心臓の横にまで広がったのが発症のきっかけです。当時はステージの区分があまり明確ではなく、医師からもはっきりした段階は伝えられていませんでした。ただ、今あらためて調べると「ステージ3」に相当し、かなり重い状態だったことが分かりました。治療は瀬戸市にある公立陶生病院で受け、現在に至っています。

岸田 ありがとうございます。そうですね、胚細胞腫瘍の本当に先輩にあたる形ですね。では、お三方の闘病歴が分かってこそ、これからのお話にも深みが出るかと思います。

【一人目のゲスト:植田さん】19歳で慢性骨髄性白血病―分子標的薬グリベックと複数疾患との共生

岸田 ここからは、がんをどのように告知され、どんな治療をしていったのか、そういった経緯をうかがっていきたいと思います。では、また戻りまして、植田さん。治療について、こちらのスライドを見ながらお話しいただければと思います。

植田 私は当時、仕事をしておりまして、1年に1回の健康診断を受診しました。その結果で、白血球の数値が非常に高いという指摘がありました。最初は「風邪でも白血球は増える」という知識もあったので、特に気にせず、親にも「大したことない」と伝えていました。

ところが、たまたま親の知り合いが自宅に来られ、その結果を見せたところ「この数値なら一度血液検査をしたほうがいい」と言われました。親から言われると聞かないのですが、親の友達の言葉となると無視もできず、一応検査を受けることにしました。すると、地元の病院では対応できない可能性があるとのことで大学病院へ紹介され、血液検査や骨髄穿刺を経て、最終的に「慢性骨髄性白血病」と診断されました。

骨髄穿刺はリスクがあり、親に同意書へサインしてもらうなど手続きも大変でしたが、診断が確定。治療として当時注目されていた分子標的薬「グリベック」を飲み始めました。1週間ほど検査入院をして副作用の有無を確認しましたが、大きな問題はなく、その後は職場に復帰。薬の効果もすぐに現れ、通常どおり仕事を続けることができました。

ただ、当時は飲食店の社員として働いており、24時間稼働するいわゆるブラック企業で限界を感じていました。そこで2012年10月に退職することにしました。

岸田 何系の飲食業界だったんですか?

植田 全国どこにでもあるような某ハンバーガー屋さんです。

岸田 なるほど。でも、このとき血液が正常値になっていたとはいえ、よく続けられましたね?

植田 そうですね、大変でしたが会社のほうも多少配慮してくださり、仕事をすることができました。ただ、これを10年、15年、20年と続けていくのは難しいと感じました。当時は独身でしたし、キャリアアップも考えて、苦渋の選択をしたということです。

岸田 苦渋の選択ね。ブラックからホワイトに行けたのかどうか…。次に進めましょう。

植田 そうですね。その後、アルバイトをしながら、ご縁があってNPO法人で働かないかと声をかけていただき、就職しました。それ以降は内服を続けつつ、3カ月ごとに通院をしていて、今もそれは続いています。

そんな中で子どもを授かりまして、誕生日は12月なのですが、その2カ月前、10月末の夜中に突然、首が痛くなりました。もともと副作用や体質的に手足がよく「つる」ことはあったので、その延長だと思ったのですが、今回は痛みが収まらず、朝方4時ごろには大声を出すほどでした。妻と一緒に寝ていたので「どうしたの?」と声をかけられた記憶はありますが、その後も痛みが続き、妻が救急車を呼びました。検査の結果「脳卒中」、具体的には脳動静脈奇形という病気だと判明しました。

そこから約1カ月半入院し、開頭手術を受けました。その後はてんかんも起きたため、てんかん止めの薬も併用するようになりました。現在はグリベック、イーケプラ、ビムバットを服用しながら生活しています。

岸田 すごいですね。さらに脳卒中を経験しているんですね。

植田 そうですね。現在28歳で、脳卒中になったのは24歳ごろだったと思います。

岸田 そうか、24歳のときに…。すごいなぁ。入院中にお子さんも誕生されたりして。ちょっと聞きづらいんですが、脳卒中とがんとの因果関係はあるんですか? どちらのほうが大変とか。

植田 どっちが大変かと言われると難しいですが、心配なのはやはり”てんかん”です。今はドクターの診断書があって車の運転も許可されていますが、高齢者の交通事故と同じように、発作が起きないかという不安は常につきまといます。きちんと服薬していれば問題ないと判断されていますが、当時は障害者認定を受けるかどうかなど、さまざまな判断もあったので、その点は今も心配ですね。

岸田 なるほど。がんにもなり、脳卒中にもなりという、いろんな経験をされている植田さん。また後でいろいろ聞かせてください。

植田 よろしくお願いします。

【2人目のゲスト:斉田さん】37歳で大腸がんステージ3A―転職先の健康診断が命を救った

岸田 よろしくお願いします。そんな中で、大腸がんの斉田さんに、経歴をお話しいただければと思います。

斉田 37歳のときに転職をしました。なぜ転職のところから始めたかといいますと、それまでの会社はとても小さく、健康診断がなかったんです。今の会社に移ってからは、毎年きちんと大きな検診センターで健康診断を受けられるようになり、そこで検便も毎年受けていました。

そして37歳の健康診断で「便潜血陽性」と出て、精密検査が必要との結果が返ってきました。大きな病院の消化器内科を受診したのですが、年齢が若いということもあり「大腸内視鏡をしてもしなくてもいい。多分、痔でしょうね」と言われました。それでも、せっかく来たので安心のためにと検査をお願いしたところ、10月の内視鏡検査でS状結腸がんが見つかり、告知を受けました。

告知前は「ポリープかもしれない」と思っていたのですが、検査のとき先生が「できものがあるので組織を3カ所取ります」「この後、採血とCTも必要です」と説明され、その時点ではまだ軽く考えていました。しかし後日、ネットで画像検索をすると、見せられた写真はポリープではなく進行がんの画像に似ており、覚悟をしました。

その後、11月に入院し、腹腔鏡手術でS状結腸を切除。病理検査の結果、ステージ3Aと診断され、翌年1月から半年間、8クールの化学療法を行いました。

仕事については、告知を受けたときすぐ会社に報告しました。上司や同僚から「手術までゆっくり休んだほうがいい」と言われ、手術前からお休みをいただきました。退院後も休職し、化学療法を始めるときに「仕事をしながら治療するか、休むか」で迷いましたが、最終的に休職を選びました。治療は6月末で終了し、翌月の7月1日から職場に復帰しました。

それ以降は経過観察で、3カ月ごとの採血と半年ごとのCTを受けています。昨年11月で術後3年を迎えたところです。

岸田 最初は「痔でしょう」と言われていたんですよね。もしあのとき内視鏡検査をしていなかったら、見つからなかったかもしれませんよね。

斉田 そうですね。大腸がんは進行すると腸閉塞で発見される方も多いので、その前に検査できたのは大きかったです。それでもステージ3でしたので、本当に驚きました。

岸田 S状結腸という場所ですよね。場合によっては人工肛門(ストーマ)になることもあるんですか?

斉田 はい。直腸やS状結腸でも場所によってはストーマを付ける場合もあります。私の場合は比較的「いい場所」で手術できたのかもしれません。

岸田 発見されたのは今の会社に転職してからですか?

斉田 入社して3年目くらいです。それまでも毎年検便を受けていましたが、血が混じっていたかどうか、そのタイミングで引っかかるかどうかの違いだったと思います。

岸田 なるほど。検診を受け続けて、内視鏡検査につながったから早期に見つかったんですね。

斉田 はい、そのとおりです。

岸田 手術はかなり痛かったですか?

斉田 はい。お腹に穴を四つ開ける腹腔鏡手術でしたが、とても痛かったです。入院は9日ほどで、最初の3日間くらいは寝返りもつらく、くしゃみや笑うのも痛かったですね。日が経つごと

に少しずつ回復していきました。

岸田 その後の補助化学療法については、ご自身の判断だったんですね。

斉田 そうです。目に見えるがんは取り切れても、血液中に残っている可能性があるので、それを叩くために勧められました。ただ、「すぐ妊娠を希望するなら化学療法はしないほうがいい」とも説明を受けました。私は8クール、半年間行いました。

岸田 実際の治療はどうでしたか?

斉田 大腸がんの抗がん剤は髪は抜けませんが、手足のしびれが大変でした。1回目の後、手を水に触れた瞬間にビリッと電気が走るような感覚があって驚きました。また、使用したオキサリプラチンはアナフィラキシーのリスクもあると説明されましたが、幸い私は大丈夫でした。

岸田 大変でしたね。術後の化学療法、そして休職を経て復職され、今に至るということですね。

斉田 はい、そうです。

【3人目のゲスト:佐野義尚さん】20歳で胚細胞腫瘍・縦隔転移―命をかけた開胸手術

岸田 では、次に佐野さんの振り返りをお願いします。

佐野 僕は2003年、18歳のときに調理師を目指して調理師専門学校に入学しました。普通に生活をしていたのですが、卒業間際の夏休みに激しいめまいに襲われました。朝起きたら天井がぐるぐる回って起き上がれず、その日は一日中寝て過ごしました。寝たら治ったので放置してしまったんですが、今思えばあれが前兆だったのかもしれません。

その4カ月後に胚細胞腫瘍が転移し、縦隔腫瘍が発覚しました。当時は成人式を控えていて、「成人式だけは出たい」と思い、出席。その後、抗がん剤治療が始まりました。抗がん剤は5クール、その後「取り切ったほうがいい」という判断で、5月に開胸手術を受けました。

その年は専門学校卒業の年で、すでにホテルのコックとして内定をもらっていました。がんのことを伝えると「半年待ちますよ」と言っていただき、10月に就職。しかし厳しい職場環境に体力が追いつかず退職しました。逃げた自分がいる気がして自分と向き合おうと思い、翌年4月、原付のスーパーカブで日本一周の旅に出ました。

その後は転職を繰り返し、2014年に現在の会社へ就職。3年後の30歳のときには、医師から「胚細胞腫瘍は珍しいので10年間検査を続けてください」と言われ、その期間を経て「もう通常の人と同じ生活でいい」と告げられました。そのタイミングで当時交際していた彼女と結婚し、今に至ります。ここ2年ほどは、自分の経験をお話しする講演活動も少しずつさせていただいています。

岸田 ありがとうございます。佐野さんの闘病について、少し戻りたいんですが。古井さん、さっき「めまい」のことを聞いていましたね。

古井 はい。めまいと病気の関係です。

岸田 この病気との関係は、はっきりはしないんですよね?

佐野 そうですね。はっきりはしません。ただ体調が悪いときにめまいがありましたし、放置してしまったことで進行したのかもしれません。

岸田 放置している間に、縦隔――肺と肺の間のリンパの所にがんが転移していた。

佐野 はい、転移していました。

岸田 ほかの場所にもがんはありましたか?

佐野 いえ、そこだけです。でも放置したせいで、8〜9センチくらいの腫瘍になっていました。抗がん剤で叩いたものの、残るのが心配だということで手術になったんです。

岸田 手術のとき、怖い説明をされますよね。

佐野 はい。「死ぬかもしれません」「声が出なくなるかもしれません」など、いろいろ言われました。当時、自分で調べたブログで「このパターンは1億分の1」なんて書かれていたのを見て、さらに不安になりました。医師からも「5%の確率で亡くなる、植物状態になる可能性もある」と言われ、本当にびびっていました。20歳という若さもあり、いろいろ考え込んでしまいましたね。

岸田 けど、それで手術に踏み切るわけじゃないですか。手術をしてよかったですか?

佐野 そうですね。これに関しては親とかなり話し合いをしました。僕自身は正直、やりたくなかったんです。声が出なくなるとか、植物人間になるとか、そういったことを考えると周囲に迷惑をかけるのではと不安で…。でも親が「どうしてもやってほしい、ここでけりをつけたい」と強く望みました。成人したばかりで自分だけで判断するのも難しく、親の意見を尊重して手術を受けました。正直、やけくその気持ちもありました。「死んでもいいや」と思って挑んだのですが、結果的に成功して、今ここにいるので、本当にやって良かったと思っています。

岸田 そうか。抗がん剤治療をしてから手術だったんですね。

佐野 そうなんです。当初の見解では、抗がん剤で消えるだろうと言われていました。実際に小さくはなったんですが、殻のようなものが残ってしまって。それを調べるのは難しく、中に少しでも残っていれば再発する可能性があるということで、「全部取ろう」となり、開胸手術に踏み切ったんです。

岸田 なるほど。抗がん剤は5クールやったんですね。

佐野 はい、5クールです。ただ、途中で1種類の薬が体に負担がかかり過ぎて、4クール目からは外しました。それでも相当きつかったです。

岸田 やっぱりきつかったですか…。ちなみに、髪の毛、パーマっぽくなりました?

佐野 なりました。全部抜け落ちた後に赤ちゃんのような毛が生えてきて、それが伸びてくると自然にくるくるっと天パーになったんです。「いつの間に?」という感じでしたね。

岸田 今は髪は生えてきましたか?

佐野 少し残っていますけど、だいぶ戻りました。

岸田 なるほど。ありがとうございます。その後は会社の話やご結婚の話など、盛りだくさんですので、また後ほど伺います。治療についてはひとまずここまでにしておきましょう。今日はせっかく古井さんにも来ていただいていますので、このあと妊よう性について深掘りしていければと思います。

では、「告知と治療」のテーマはいったんここで終わります。言い足りないことがあれば、後ほどまた補足してください。

AYA世代のがんと恋愛・結婚―病気を抱えてパートナーとどう向き合うか

岸田 次のテーマは――AYA研といえば外せない「恋愛・結婚」。妊よう性の話に入る前に、皆さんの恋愛や結婚について伺いたいと思います。植田さんからお願いします。さっき脳卒中のときにお子さんができたと話されていましたが、奥さんとはいつ、どこで出会ったんですか?

植田 なれ初めですか。実は、高校時代に付き合っていた彼女なんです。でも一度別れて、それぞれの道を歩みました。僕は仕事、彼女は大学生活を送っていました。

その後、病院に検査で通うようになった頃は別の人と付き合っていたんですが、たまたま「藤田大学(地元では“藤田”と呼んでいます)」に通うことになって――。ある朝、親と一緒に病院へ行く前に、たまたま喫茶店に寄りました。そこは高校時代の購買のおばちゃんがやっているお店で、「今日はどうしたの?」と聞かれたので、「藤田病院に行く」とだけ答えました。

ところが、地元には「産婦人科の藤田病院」もあって、そちらに行くと勘違いされ、「彼女を妊娠させたんじゃないか」という噂になってしまったんです。そして、その産婦人科で働いていたのが、高校時代に付き合っていた彼女でした。

ちょうどその頃SNSが流行り始めていて、彼女から「どういうことなの?」と連絡が来ました。事情を説明するとすぐに理解してくれました。彼女は看護師を目指して看護大学に通っていたので、病状のことも分かってくれたんです。そこから「大丈夫?」と気にかけてくれるようになり、お見舞いにも来てくれるようになりました。

当時僕は19歳で、彼女にどう告知するか悩みましたし、「死ぬかもしれない」という感覚の中で必死に判断をしていました。その結果、「まずは治療に専念したい」と考え、恋愛は一度終わりにしました。

岸田 学生の頃に「部活に集中したいから別れる」みたいな感じですね。

植田 そうですね。死ぬかもしれない状況で、「彼女か命か」と言われれば、やっぱり命のほうを優先するしかなかった。言い方は悪いですけど。当時の自分には両方を抱えられる器はありませんでした。今もそうかもしれませんけど(笑)。そんな流れで恋愛には区切りをつけました。

その後、看護師を目指していた今の妻と再びつながりました。彼女には「こんなことが不安だ」「こういうことを言われた」といった悩みを相談できました。病棟の看護師さんにも聞けることはありますが、皆さん忙しくて細かいことまではなかなか聞けない。だから「こういうことを調べてくれない?」と頼むこともありました。そうしたやり取りを重ねるうちに、自然とお付き合いに発展し、最終的に結婚することになったんです。

岸田 最初から、がんのことを隠さず伝えていたんですね。

植田 そうですね。

岸田 でも、付き合うときって大変じゃなかったですか? CML(慢性骨髄性白血病)だと将来のこと、子どものことなど、いろんな不安があるじゃないですか。

植田 はい。だからこそ、最初から全て話しました。子どもを授かれないかもしれないとか、命がどこまで持つか分からないとか、そういう極端なことも含めて。彼女も一緒に調べてくれて、「大丈夫だよ」「それは難しいね」と一つ一つ受け止めてくれました。だから、本当に全てをさらけ出した上での、本気のお付き合いを始められたんです。

岸田 そうか。そのお付き合いが始まったのは、もう社会復帰してから? 治療が落ち着いてからですか?

植田 そうですね。入院自体は短かったんですが、最初は1週間ごとの通院が、2週間、3週間、1カ月ごとに延びていきました。その頃には自分でも病気を受け入れられるようになってきて、その流れの中で付き合いが始まったという感じです。

岸田 ありがとうございます。これが後の話にもつながっていきますね。では次、斉田さん。お願いします!

斉田 私ががんになったときには、もう結婚して7〜8年目くらいだったので。恋愛や結婚の話はお二人(植田さん・佐野さん)にお任せしようと思っていたんですが…。

岸田 では、がんと診断されたときにパートナーとどう関わったのか。告知を一緒に受けたのかなど、そのあたりを伺いたいです。

斉田 告知のときは、夫が勤務予定だったので最初は1人で行こうと思ったんです。でもだんだん不安になってきて、「お昼休みに少し休めない?」と電話をしたら、たまたま会社の人がお休みで、夫も休みを取れることになり、一緒に行ってもらいました。

消化器内科の受診前、告知されるかどうか分からない状況で、待合室では2人でバカな話をして、「若い先生だから告知慣れてないかもね、先生も緊張してるかもしれないね」なんて、失礼ながら笑い合って過ごしました。そうしていつも寄り添ってくれていたので、本当に助かりました。

実は、がんになる前は夫も持病があり、仕事ができない時期もあって、私が働きながらストレスを夫に当たってしまったりして、あまり良い関係じゃない時期もあったんです。でもがんになってからは寄り添ってくれるようになって。化学療法中も外来だったので、24時間勤務明けに病室まで来てくれたり、送迎をしてくれたりしました。「この人と結婚して良かった」と改めて強く思いました。

岸田 なんか、そんなにいい話を聞く予定じゃなかったんですけど(笑)。旦那さんとは、どういうつながりで?

斉田 福祉関係のボランティアです。

岸田 ボランティアで出会ったのですか?

斉田 はい。結婚して今10年ですが、その前のお付き合いも10年くらいしていました。本当に腐れ縁というか、長い付き合いですね。

岸田 長いですね。お付き合い10年して、結婚10年して。

斉田 そうですね。学生時代から付き合っていました。

岸田 ありがとうございます。次は佐野さんにお伺いします!当時20歳ですから、結婚はまだ後ですよね。

佐野 そうですね。

岸田 では、彼女がいたときに、どう伝えたのか。

佐野 当時付き合っていた彼女は今の奥さんではありません。その頃は、僕が先に病気の情報を知って伝える立場だったんですが、正直、自暴自棄になっていました。せっかく就職も決まって、最後の冬休みや春休みを越えたら社会人として働ける――そう思っていた矢先にがんが分かって、「ここで人生が終わるんだ」としか考えられなかったんです。

だから「がんになった」と、メールでぽんと伝えてしまったんです。彼女は後でそれを読んで「え?どういうこと?」と驚いて…。今思えば伝え方は本当に良くなかったです。それでも彼女は支えてくれていました。

ただ、その後、日本一周の旅に出たときに、「寂しい思いをさせてしまうから」という理由で、別れを切り出したんです。

岸田 さっきの話は分かる。死ぬか治療するかの選択だから。けど今度は、旅か恋愛かでどっちかを選ぶことになったんですね。

佐野 そうなりました。どうしても「死ぬ前提」があったので、死ぬまでにやりたいことが優先されちゃったんです。それで「別れようか」とも言ったんですが、結局そのときはまだ付き合っていました。

岸田 おお。

佐野 旅から戻ってきて「そろそろ結婚かな」とも思ったんですけど、やっぱり体のことが気になって、人生がうまくいかない時期があり、最終的には別れることになりました。

その日本一周のあと、某有名アパレルブランドに就職しました。たぶん今日、皆さんの服のどこかにも、そのブランドのアイテムがあるんじゃないかと思います。

岸田 俺、ほぼ全部それかもしれない(笑)。

佐野 僕もそうです(笑)。その職場で今の妻と出会いました。見た目は普通なので、最初は病気のことを知らないまま付き合い始めたんですが、伝えるときはやっぱり勇気がいりました。「子どもはできないけど、それでも結婚してくれますか」と聞いたら、「じゃあ、その分を自分たちで楽しむために使えばいいじゃない」と言ってくれたんです。本当に一生頭が上がらないと思っています。

岸田 結婚まではどれくらい付き合いましたか?

佐野 5年くらい付き合いました。26〜27歳の頃に交際を始めて、5年間。その後、結婚するとなったときに、問題は奥さんのご両親でした。僕ら2人は「子どもができなくても楽しくやっていこう」と思っていましたが、やっぱりご両親からすれば「孫の顔が見たい」という気持ちがあるじゃないですか。

僕の両親は全然良かったんですが、奥さんのご両親に挨拶に行くときは本当にガチガチに緊張しました。奥さんから事前に話は通してくれていたものの、「これから一生付き合っていくとなると難しいよね」という話も出ました。でも最終的には了承いただいて、何とか結婚することができました。

岸田 なるほど。相手方のご両親にどう思ってもらえるかって、本当に大事ですよね。植田さんも、やっぱりご両親の理解がなかったら結婚できなかったでしょう?

植田 そうですね。当時はどうなるか分からない状況でした。ただ、妻が医療関係者だったというのも大きいと思います。

岸田 相手方が?

植田 はい。妻が看護師だったんです。結婚のときも「看護師である娘が選んだ相手なら」と、親御さんも理解してくださったのだと思います。そういう意味では本当にありがたく、今でも感謝しています。

AYA世代のがんと妊よう性―子どもを持つ選択と時間との戦い

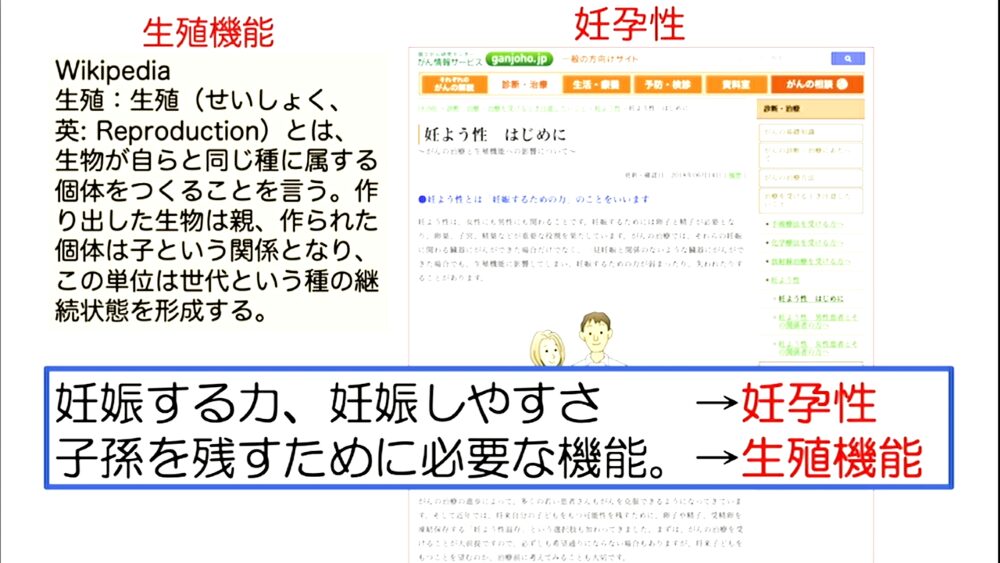

岸田 ありがとうございます。さて、恋愛・結婚についてのお話を伺いましたが、ここからは古井さんのパートに入ります。テーマは「妊よう性」です。これからお話しするのは、子どもを持つ可能性に関する内容になります。スライドが8枚ほどありますので少し細かいですが、大きく表示します。では古井さんから、妊よう性についてご紹介をお願いします。

妊よう性温存とは何か―古井医師が解説

古井 「妊よう性」や「生殖機能」という言葉が、最近がんの分野でもよく使われるようになってきました。ネットで調べると分かりますが、ざっくり言えば「妊娠する力」や「妊娠のしやすさ」を意味します。

がん治療を受けると、例えば卵巣の病気では卵巣摘出、子宮の病気では子宮摘出によって赤ちゃんを持てなくなることがあります。それだけでなく、抗がん剤や放射線治療によって卵巣や精巣(睾丸)の中の卵子や精子が減ってしまうという副作用もあります。

その結果、卵巣や精巣の機能が落ちると、性ホルモン(男性ホルモンや女性ホルモン)が減少し、若い年齢でも以下のような症状が出ることがあります:

膣炎が起きやすくなる

性交時にうまくいかない

更年期障害のような症状

骨粗しょう症

高脂血症や動脈硬化

さらに重要なのは、精子や卵子が高度に減少、あるいはゼロになってしまう可能性があることです。これによって妊よう性が低下します。

AYA世代や小児のがん患者さんは、その後の人生が長いため、この妊よう性の低下が生活の質(QOL)の低下につながることが大きな問題となります。

一方で、体外受精の技術は大きく進歩しています。2017年の統計によりますと、日本で生まれてくる赤ちゃんの17人に1人は体外受精によるもので、そのうちの85%は受精卵を凍結保存し、解凍して子宮に戻す方法です。現在、凍結技術は非常に普及しており、がん治療によって卵子や精子がなくなる可能性がある場合には、その前に凍結保存を検討すべきだと考えられるようになってきました。

妊よう性温存の方法には、いくつかの選択肢があります。

理想的な方法(研究段階)

放射線が卵巣に当たらないようにする工夫や、薬で卵巣を抗がん剤から守る方法などが考えられていますが、いずれも研究途上です。

がん治療の工夫

使用する薬剤を変更する、薬剤を使わない選択を検討する、婦人科手術でも子宮をすべて切除せず一部を残す、などが挙げられます。

実際的な方法

体外受精の技術を用いて、治療前に卵子や精子、受精卵を凍結保存し、治療後の妊娠に備える方法です。

また、海外では卵子提供や代理懐胎といった方法も行われていますが、日本では倫理的・社会的な課題が多く、一般的には認められていません。

一方で、日本には特別養子縁組制度や里親制度といった選択肢もあります。必ずしも「凍結保存」に固執するのではなく、いろいろな可能性があることを知っておくことが大切だと思います。

先ほどお話ししたように、放射線や化学療法から卵巣を守る工夫については、「安全性はどうか」「本当に効果があるのか」といった点が、まだ議論の途上にあります。

また、がん治療そのものを工夫する場合にも、それが本当に再発リスクに影響しないのか、そして妊よう性温存の観点から十分な効果が期待できるのか。こうした点については、主治医としっかり相談する必要があります。

妊よう性温存の課題―古井医師が語る時間・費用・確実性の問題

一方で、卵子や受精卵の凍結保存については、採取と保存に一定の時間がかかるため、その分がん治療の開始が遅れる可能性があります。また、非常に高額な医療費がかかること、さらに「凍結すれば必ず子どもが授かれる」という保証はないことも大切なポイントです。

つまり、自分の抗がん剤治療や放射線治療に向けて、本当に凍結保存をする必要があるのかどうかを見極めることが重要です。精子や卵子が100%なくなるケースもあれば、「なくなるかもしれない」という不確実な場合も多いため、その必要性について主治医と十分に議論しながら判断していくことが望ましいと思います。

さらに、この妊よう性温存の意思決定には、確実性の問題、コストの問題、治療の遅れの問題などが重なります。がん患者さんは告知から治療開始までの限られた短い時間の中で、複雑で不確実な状況を理解し、いくつもの自己決定を迫られるのです。

その際に患者さんが悩むのは、例えば「治療が遅れても大丈夫か」「卵子保存に伴う合併症はどうか」「成功率はどの程度か」「がんそのものへの影響はないか」「医療費の負担はどうするか」「子どもを授かった後の育児をどう考えるか」、さらには「養子縁組など他の選択肢はどうか」といった点です。こうした多くの課題を同時に考えなければならない、非常に難しい局面に直面することになります。

医療連携の課題―がん治療と生殖医療の壁

がん治療に携わる医師や看護師といったスタッフの立場からすると、本音では「できるだけ早く標準的な治療を開始したい」という思いがあります。ところが、がん治療の施設では、生殖医療に関する十分な情報や、専門の医師・設備といったリソースが不足しているのが現状です。

一方で、「不妊治療の施設に行けば卵子凍結をすぐにしてもらえるか」といえば、必ずしもそうではありません。不妊治療施設でも、がん患者さんに対する理解や経験が十分ではないケースがありますし、若い患者さんの精子や卵子を長期にわたって保存することは、10年単位の管理が必要になるため課題が多いのです。また、対象となるのは既婚者だけでなく、未婚の方や未成年の方も含まれますので、通常の不妊治療とは大きく異なり、対応が難しいという現実もあります。

こうした課題を解決するには、がん治療と不妊治療、生殖医療の施設が連携し、情報を共有することが欠かせません。そのうえで、医師や看護師だけでなく、心理士・薬剤師・ソーシャルワーカーといった多職種、さらに行政による支援が加わることが、患者さんの自己決定を支える上で非常に重要だと考えています。

実際、2017年にはがん治療学会から妊よう性温存に関するガイドラインが公表されました。ここでも「まずはがん治療を最優先とすること」「患者さんに必要な情報をしっかり伝えること」「がん医療と生殖医療が密に連携すること」の大切さが示されています。また、厚労省の第3期がん対策推進基本計画にも、生殖機能に関して適切な専門施設へ紹介できる体制の構築が盛り込まれました。

岐阜県がん生殖医療ネットワーク―全国のモデルケース

岐阜県では2013年から、がん治療施設と生殖医療施設を結ぶ「岐阜県がん生殖医療ネットワーク」を立ち上げています。岐阜大学のがんセンター内に相談窓口を設け、医師・看護師・心理士がチームを組んで、患者さんができるだけ速やかに妊よう性温存を検討できるよう意思決定の支援を行い、実際の保存までをサポートする体制を整えています。

こうしたネットワークは、2013年以降、現在23府県で稼働しており、さらに8県で準備が進んでいます。日本がん生殖医療学会という学会もありまして、厚労省の研究事業なども活用しながら、全国規模でネットワークを広げていこうという活動が続けられています。

また、妊よう性温存にかかる高額な医療費を支援するため、2016年に滋賀県で始まった助成金制度は、現在では12府県にまで拡大しています。岐阜県の特徴としては、妊よう性温存を選択しなかった患者さんに対しても、意思決定支援にかかる自費診療に助成を行っている点です。さらに、卵子や精子の保存を希望しても成功に至らなかった場合にも助成が受けられる仕組みになっており、幅広い患者さんをサポートできる体制となっています。

日本がん生殖医療学会のホームページでは、患者さん同士のネットワークも紹介されています。闘病中の方やサバイバーの方々の体験談が共有されていたり、Facebookで情報交換ができたりします。また、「がん治療を始める前に」というピンク色のバナーからは、妊よう性温存について解説するYouTube動画もご覧いただけます。

佐野さんの体験―20歳で精子保存ができなかった経験、子どもを持たない選択

岸田 という形で、妊よう性について古井さんに詳しくお話しいただきました。本当は助成金のことなどももっと伺いたいのですが、話していると一日では終わりませんので、ここからは実際の体験について、お三方にお聞きしていきたいと思います。

まずは佐野さん。先ほど、奥さまのご両親に「子どもを持てるかどうか」というお話をされたとおっしゃっていましたが、妊よう性についてご夫婦でどう考えられてきたか。当時の説明や、現在の思いについて教えていただけますか。

佐野 私ががんになった当初、お医者さんから精子保存の話をいただきました。ただ、その時点ではまだ20歳になっていなくて。告知を受けた後に「一度保存を試してみないか」と提案され、実際に採取して検査に出したのですが、残念ながら耐えられる精子ではないと結果が出ました。それが、がんの影響なのか、もともと私自身の状態によるものなのかは分からないのですが、とにかく保存はできなかったんです。

そのときはかなりショックでしたが、同時に「今後、自分の子どもを持つ可能性は低い」とお医者さんに言われてしまったことで、どこかで腹をくくってしまった部分もありました。ですから結婚のときも、奥さんには「こういう状況だけど大丈夫?」と率直に伝えました。

もちろん、体外受精や何らかの手術で可能性が残されていないか確認はしました。10年経ったときにもう一度、先生に相談してみたんですが、やはり「難しい」と言われました。そこで「ああ、これはもう自分ではどうしようもないことなんだな」と受け止めざるを得なかったんです。

岸田 そのときは産婦人科で?

佐野 いえ、泌尿器科にかかりました。そこの先生に相談して精子も改めて調べてもらったのですが、やはり僕の場合は難しいと言われました。その後は、詳しく調べれば調べるほど気持ちが落ち込んでしまうので、正直あまり踏み込んでいないというのが現状です。妻にはそのまま伝えています。養子という選択肢も考えましたが、20歳のときに「自分は親にはなれない」と強く思い込んでしまったこともあって、今は考えていません。2人で楽しく生きていければいい、というのが率直な思いです。

岸田 今はそういうお考えなんですね。ちなみに、術後には精子の保存は?

佐野 できませんでした。確認はしたのですが、「保存しても2〜3年が限界」と言われましたし、費用もかなり高額だったので「もういいか」と思ったんです。

岸田 なるほど。古井さんからは何かありますか。

古井 20歳前後だと、精子保存は卵子に比べれば費用は低いのですが、それでも数万円という金額は大きいですよね。

佐野 そうですね。僕は長男なので、親に迷惑をかけたくないという気持ちも強くて。がんになった時点でかなり心配をかけていたので、これ以上負担をかけるわけにはいかないと考えました。

岸田 ありがとうございます。今はご夫婦2人での生活ということですね。

植田さんの体験―グリベック服用中に自然妊娠、データなき選択

岸田 では次に、斉田さんは最後にお伺いしたいので、植田さんにお願いできますか。ちなみに、がん治療を始めてからお子さんを授かったんですね。

植田 はい。最初に分子標的薬を内服し始めるとき、やはり気になったのは「子どもを授かれるかどうか」でした。私は四人兄弟の長男で、弟が三人います。昔から子ども好きで、小さい子と接するのが得意なタイプだったので、「将来は子どもがたくさん欲しい」という理想があったんです。

ですから、がんの告知を受けたときも、自分の命をつなぎたいという思いと同じくらい、子どもを授かれるかどうかが大きな関心事でした。そのため、がん情報センターで資料を集めたり、主治医にも相談しました。

当時は女性に関するデータは多くありました。私が服用していたグリベックについても、「妊娠を望むなら中断したほうがよい」といった情報がありました。しかし男性に関しては、成功例も失敗例もなく、要するにデータが存在しなかったんです。主治医からは「特に問題があるようには思えないので、精子を保存するまでは必要ないだろう」と判断され、私もその説明を受け入れて治療を始めました。

岸田 なるほど。その後、妊娠は?

植田 はい、自然妊娠で子どもを授かることができました。通常どおりの出産まで無事に進み、本当にありがたかったです。最初は妻とも「子どもは5人でも10人でもいい」なんて冗談を言い合っていたんですが、2人目についてはなかなか授かることができず、不妊治療を視野に入れて検査を受けました。

岸田 検査では、精子に特に問題はなかったのですか。

植田 何度か調べたんですが、結果はそのときどきで変動がありました。ちょうど脳卒中を発症した後だったので、因果関係があるのかどうかは分かりません。ただ、今のところはなかなか授かれていない、という状況です。

岸田 そうですよね。今は、てんかんのお薬も服用されていますし。

植田 はい、そうです。

古井 女性の場合は妊娠しますから、そのときに分子標的薬を服用していると胎児への影響が懸念されます。ですので、妊娠を控えるよう勧められるというのも一因だと思います。

岸田 なるほど。私は知りませんでした。グリベックなど分子標的薬を服用していたら、やはり中断しないと子どもは授かれないと勝手に思っていたんですが。服用を続けながら妊娠されるケースもあるんですね。

植田 はい。私の場合は、治療を続けながらでも子どもを授かることができました。

岸田 それは初めて聞きました。

古井 薬の精子に対する影響については、まだはっきりしたエビデンスがありません。精子が減るという報告もあれば、大きな変化はないという報告もある。ですから、現時点では結論が出ていないのです。

岸田 やはり、まだ確かな根拠はないのですね。

古井 そういう意味では、治療前に精子を保存しておくというのも、一つの選択肢ではあったかもしれません。

植田 そうですね。私自身は保存はしませんでした。当時の判断としては「影響はないだろう」という説明を受けていましたので。

岸田 なるほど。今でも、そうしたケースは少ないのではないでしょうか。同じように、グリベックを飲みながらお子さんを授かった男性の例をご存じですか?

植田 実は、今の職場で同じCML(慢性骨髄性白血病)を患ったスタッフがいまして。その方にも尋ねたことがあります。その方は国立病院に通っていたのですが、そちらの主治医からは「保存しておいたほうがいい」と勧められて、実際に精子保存をされたそうです。私のときとは時期が違いますので、情報や方針が変わったのか、あるいは主治医の判断だったのかは分かりません。

ただ、そういう方もいるというのを後から知りました。今考えると、保存しておけば良かったのかなと思う部分もあります。当時にはもう戻れませんからね。古井先生がおっしゃったように、影響があるか分からないからこそ、保存しておいたほうが安心だったのかもしれません。ただ、やはりコストの問題も大きかったです。

岸田 結局、その時々で得られる情報をもとに判断するしかないですもんね。そのときの最善を尽くすしかない。

植田 そうですね。当時は、それが一番の方法だったんだと思っています。

岸田 古井先生、今はどうなんでしょう。抗がん剤や手術などで妊よう性に影響が出る可能性がある場合、先生たちから必ず説明があるものなんでしょうか。

古井 はい。恐らく多くのがん治療の先生方は、患者さんに説明していると思います。ただ、がん治療の医師だけでは生殖医療の分野を完全にカバーすることは難しいため、生殖医療の専門医と連携して対応していく。そうした仕組みをつくるのが、今全国で広がっているネットワークの役割だと思います。

斉田さんの経験-37歳での妊よう性温存、予約システムと時間の壁

岸田 ありがとうございます。では、ここからは斉田さんにお話を伺いたいと思います。妊よう性についてです。現在お子さんはいらっしゃらないと思いますが……。37歳、38歳の頃にがんになられて。当時はまだ、お子さんを望む可能性もあった年齢だったかと思います。ご主人もいらっしゃる前で恐縮ですが、妊よう性についてのお考えを伺ってもよろしいでしょうか。

斉田 はい。手術後、退院してから病理検査の結果を聞くまでに1カ月ほどあったので、その間に抗がん剤のことをいろいろ調べました。妊よう性への影響があることも分かって、「妊よう性温存をしたほうがいいのでは」とも考えました。ただ、当時は夫とも子どもを持つかどうか、夫としっかり話したことがなかったんです。急に「受精卵を作ろう」とまで踏み切る心の準備ができていなかった、というのが正直なところです。

岸田 それまでは、子どもを作ることを積極的には考えていなかった?

斉田 そうですね。できないというわけではなくて、経済的にも「もう少し落ち着いてから」と考えていました。37歳で、そんなのんきなことを言っていたんですけど……。

岸田 結果的に「しない」という方向に。

斉田 はい。さらに、スケジュール的な問題も大きかったです。病理検査の結果を聞いたのが12月末で、年明けすぐに抗がん剤を始めることになっていました。妊よう性温存について気付いて、県内の病院に電話で相談したのですが、予約が取れるのが1月中旬や下旬。その後、採卵の周期を待つ必要もあって、治療開始に間に合わない状況でした。

岸田 古井先生、まさにこういう課題ですよね。

古井 はい。ですので、岐阜のネットワークでは、がん治療の先生から直接、生殖医療の相談外来に申し込んでもらえるようにしています。そうすることで、2〜3週間も待たずに、早く意思決定をサポートできるように工夫しています。こうした仕組みを全国に広げていければと思っています。

斉田 実は、病理検査の用紙の日付を見ると11月30日付けで結果が出ていたんです。でも、説明を受けたのは12月末。もし、その間に岐阜モデルのようなカウンセリングが受けられていれば、妊よう性について考える機会もきちんとあったはずです。そうであれば、また違った決断をしていたかもしれないと感じました。

岸田 なるほど。今、闘病されている方にとっては、自分の地域にそういったモデルがあるかどうか、ホームページで確認するのも大事ですね。もし難しそうであれば、古井先生のネットワークに相談する、というのが現実的な方法になりそうです。本当に時間との戦いですもんね、私たちは(笑)

岸田 ありがとうございました。本当に、貴重なお話でした。

斉田 あと、もう一つだけよろしいでしょうか。

岸田 ぜひ、お願いします。

斉田 すみません。今、術後3年が経過しました。温存はしなかったのですが、当初、主治医の先生から「5年で完治するまでは自然妊娠は避けてください」と言われていたので、子どもをつくるつもりはなかったんです。ただ、2年、3年と元気に過ごせるようになって、気持ちに少し変化が出てきました。もしかしたら子どもを持てたらいいな、と。そこで思ったのが、抗がん剤は受けましたけれど、今の状態で受精卵を保存しておいて、5年後、私が43歳になってから戻して出産することはできないのかな、ということでした。

古井 今の卵巣の状態について、検査は受けられましたか。

斉田 はい。気になってから、県内の大学病院の生殖医療センターで相談しました。去年の秋ごろに何度か通って、機能を調べてもらいました。ただ、まだ最終的な結論には至っておらず、いろいろ迷っているところです。

岸田 なるほど。やはり治療を終えた後で気持ちが変わる、そういうこともありますよね。

古井 それは当然あると思います。だからこそ、最初の段階で「自分がどうしたいのか」をしっかり考える機会を持つことが大事なんです。

岸田 ありがとうございます。ちなみに、妊よう性温存に踏み切った理由、踏み切らなかった理由──年齢や告知時の状況などとの関連を示す客観的データはあるのでしょうか?

古井 客観的なデータですね。例えば、乳がん患者さんを対象にした調査で、妊よう性温存を選ばなかった理由というものが報告されています。その中では、「告知を受けたばかりで子どもを持つことが考えられなかった」「がん治療を遅らせたくなかった」という声が多くありました。もう一つ多かったのは、経済的な負担が大きいという点です。

岸田 やっぱり「お金」も大きな要素ですよね。ただ、それだけではなくて、子どもを望むかどうか、治療との兼ね合いなど、両面の決定を同時に迫られる。本当に難しい問題だと、改めて感じます。コメントありがとうございました。今日は古井先生にもお越しいただいているので、妊よう性について多めに伺いました。

AYA世代のがんと就労―治療と仕事の両立、そして復職への道

岸田 時間も限られていますので、この後はAYA世代のもう一つのテーマ──お仕事について、お三方にお聞きしていきたいと思います。では改めて、佐野さん、がんのことを職場で伝えたかどうか、その辺りをもう少し詳しく伺ってもいいですか。

佐野 はい。最初は調理師の専門学校に通って、その後ホテルに就職しました。ただ、体力的に厳しい仕事で、2年半ほどで退職したんです。その後、日本一周をして、接客業をやりたいと思い立ち、アパレルメーカーに転職しました。最初は病気のことを話していなかったんですが、だんだん仲良くなると、店長や一部の同僚には伝えるようになりました。辞めるときにも「実は…」と伝えたこともあり、驚かれることも多かったですね。

次の仕事を探すときに一番意識したのは、やはり体力面でした。無理をして再発したらどうしよう、という不安が常にあったので、できるだけ負担が少ない働き方を選びました。忘れたい気持ちもありましたが、なかなか完全には消えないので、日常の中で意識せずにいられる時間を持つことが大事だと思っていました。

岸田 実際、今は少しは忘れられていますか。

佐野 そうですね。年月がたつほどに、少しずつ気持ちは楽になりました。もちろん頭の片隅には残っていますけど、以前のように四六時中考えることは減りました。

岸田 今の会社では、がんのことはどう伝えているんでしょうか。

佐野 面接の段階で人事には伝えましたし、配属後には直属の上司にも話しています。また、仲の良い同僚にも一部伝えています。ただ、全員に公表しているわけではなく、ごく一部の人だけに知ってもらっている形です。

岸田 周囲の反応はどうでしたか。

佐野 やはり最初は驚かれます。「そんな若いときに?」と。でも今は普通に働いているので、そこからは特に問題はありません。ただ、自分の中では「体力的に無理はしない」という線引きをしながら働いています。

岸田 ありがとうございます。では次に、斉田さんに伺いたいと思います。斉田さんは福祉関係のお仕事をされていますよね。休職をどうやって取ったのか、会社にどのように伝えたのか。そして復職された後、どんな状況だったのか、そのあたりをお話しいただけますか?

斉田 先ほど、治療開始のときの様子はお伝えしましたが、実際に告知を受けたときのことを少し補足させてください。冷静に受け止めたつもりではあったのですが、先生から「進行がんです。CTでもリンパ節に転移が見られます。ステージ3で初期ではありません」と言われた言葉が頭に強く残っていました。そのため、会社に説明に行ったときにも「私、進行がんなんです」と正直に伝えてしまい、会社のほうもかなり戸惑った様子でした。

その後、手術を受けて退院したのが12月の上旬で、当初はすぐにでも職場復帰するつもりでいました。ところが、会社にあいさつに行く予定の日に腹痛があり、「腸閉塞だったらどうしよう」と不安になり、予定を変更していただいたこともありました。結局、年内はそのまま休んで良いということになり、追加でお休みをいただく形になりました。

休んでいる間は、抗がん剤治療についていろいろ調べていました。病理検査の結果を12月末に聞いて、抗がん剤治療が必要と決まりました。その際、会社に報告したところ「休職という選択肢もある」と教えていただきました。ただ、休職するか、それとも両立しながら働くか、本当に迷いました。

インターネットでも調べましたが、「がんになっても仕事は辞めないほうが良い」と多くの情報に書かれていましたし、一方で「休職から復帰した後、価値観が変わって辞める方が3割いる」という記事も目にしました。休職せず両立を選んだほうがいいのか、さらに迷いが深まってしまいました。

最終的には、体力的な不安や副作用によるアレルギー、また冬場の感染症リスクも考えて、休職を選びました。ただ、その間も妊よう性のことなどで悩み続けており、気持ちは常に揺れていました。結果的に引き継ぎの準備が十分にできないまま休職に入ってしまい、同僚には大きな迷惑をかけてしまったと感じています。

岸田 復職のときはどうでしたか。

斉田 復職は7月でした。4月、5月頃から準備を進めていて、先生に診断書を書いていただいたり、会社から「復職にあたって配慮すべきことはあるか」と尋ねられたりしました。ストーマは付けていなかったので、主に問題になるのは体力の低下でした。副作用による手足のしびれもありましたが、パソコンが打てないほどではなかったので、やはり一番大きな課題は体力面でした。実際、4月や5月の時点では「7月1日に復帰します」と決めていたのですが、その後7クール、8クールと抗がん剤治療を重ねる中で、副作用のしびれがさらに強くなってしまったんです。6月に最後のクールを終えてすぐ復帰したので、本当はもう少し休養期間を取ったほうが良かったのかもしれません。復職当初は体力も足りず、駅の階段を降りるときにふらついてしまうこともあり、手すりにしっかりつかまりながら慎重に通勤していました。

岸田 主治医以外で、相談できる窓口のようなものはありましたか。

斉田 そうなんです。仕事に関しては、主治医や看護師さんに相談しても専門的には違うなと感じました。がんの相談支援センターにも行ったのですが、やはり就労の具体的なことになると十分な答えは得られなくて。そこで、治療中に「がんと就労支援」をしている桜井さんのCSRプロジェクトを知って、サバイバーラウンジに一度参加しました。そこでは、実際にがん治療と仕事を両立している方々の体験談を聞くことができ、とても参考になりました。ちょうど6月頃で復職を控えていた時期だったので、本当に助かりました。

岸田 しっかりと活動もされていたんですね。

斉田 はい。

岸田 そうして復職を果たされたということですね。ありがとうございます。

岸田 次に植田さん、どうですか?

植田 はい。最初は検査入院だけでも必ず入らなければならなかったので、その前段階の検査の際にも休みをいただく必要がありました。会社は「仕方がないから行ってきなさい」と前向きに対応してくれて、入院中も休職というより休暇扱いにしてもらえました。これは本当に助かりましたね。当時はアルバイトスタッフも多かったので、彼らには詳しい事情は伝えず、「しばらく不在」という感じで上手にかくまってもらいました。多少気づいていた人もいたと思いますが、その後は配慮を受けながらも、基本的には今まで通り仕事に戻ることができたので、復帰はスムーズだったと思います。

転職については、やはり一番大きいのは体力面です。会社によって、病気治療中でも休みをきちんと取れるかどうか、休職という形を人事的に手続きしてくれるかどうかは非常に大きなポイントです。私自身も体力的に限界を感じて転職しましたが、今の職場でも定期通院があり、3か月に1回は4〜5か所の病院に行きます。月に3日ほどは平日の午前中に休暇を取って通院する必要がありますので、その点を理解してくれるかどうかは、とても重要だと思います。転職を考えている方は、福利厚生や休暇制度についてはよく確認されたほうが良いと思います。

岸田 今はNPO職員でしたよね?

植田 はい。うちは人数が少ない組織なので、病状についてはみんなにオープンにしています。実は、がん以上に脳卒中のほうで長期入院したこともあり、そちらの影響を気にされる方が多いですね。「運転は大丈夫か」とかよく言われます。そういう点も含めて理解していただいているので、本当にありがたいですし、今は病気とうまく付き合いながら仕事ができていると感じています。

がん患者の情報収集―信頼できる情報源の見極め方

岸田 ありがとうございます。では次に「情報」について伺いたいと思います。斉田さん、先ほど少し触れていただきましたが、改めてお願いします。

斉田 はい。がんの告知を受けてから、たまたま母が新聞を読んでいたら「正しい情報の得方」という記事が掲載されていて、そこに国立がん研究センターの「がん情報サービス」が紹介されていました。それ以来、そちらを参考にするようになりました。病院のがんサロンにも行きましたが、同世代の方にはなかなか会えなかったので、身近な情報源はブログでしたね。「どの抗がん剤でどんな副作用が出たか」「その中でどんな日常生活を送っているか」といった体験談を、ブログからよく得ていました。皆さんはどうされていたのか気になって、このテーマを挙げさせていただきました。

岸田 なるほど。お二人はどうでしたか?

佐野 僕は10年前になりますが、その頃は今ほどインターネットに情報が出ていなかったので、やはり個人ブログを読むことが多かったですね。あとは、直接お医者さんに聞くくらいしか手段がありませんでした。ですので、かなり限られた情報の中でやっていた部分があったと思います。

岸田 植田さんは?

植田 私は国立がん研究センターなどの公式サイトを中心に見ていました。さらに、医療関係者が読むような雑誌を、看護師さんや医療者の方にコピーしていただいて、それも参考にしました。もちろん、ブログや体験談も読みましたが、そこはやはり「体験談でしかない」という前提を意識していました。情報にエビデンスがあるのかどうか、信頼できるかどうか、精査しながら見るように心掛けていましたね。

岸田 古井先生、今はネット上にもいろんな情報があふれていますが、いい情報とそうでない情報が混在しています。そのあたり、どう見極めればいいのでしょうか。

古井 いや、難しいですね。中には本当に、迷わされてしまったり、ミスリードされるような情報もあります。

岸田 古井先生のところにも、やっぱり来るんですか?そういう相談。

古井 「インターネットでこんなの見たんですけど」という声はよくあります。

岸田 そういうときは?

古井 エビデンスのあるものなら「根拠があります」とお伝えします。ただ、私たちが調べても分からないもの、根拠が示されていないものに関しては「分からない」と正直に答えるしかないですね。

岸田 誠実に対応されているわけですね。

古井 中途半端に「大丈夫です」と言うのは一番良くないですから。

岸田 ありがとうございます。そのいろんなAYA世代の患者会も、全国的に広がってきていて、とても盛り上がっていますよね。

キャンサーギフト―がんになって得たもの、変わった価値観

岸田 では最後に、「キャンサーギフト」──がんになって変わったこと、得られたことについて伺いたいと思います。失ったものももちろんあると思いますが、その一方で、考え方が変わったり、得られたりしたものはありますか。

佐野 やっぱり、当時は「自分は死ぬんだ」と思っていました。でも今、気付けば14〜15年も生きてこれたんです。人生は本当に一度きりなんだなって、体感として思うようになりました。テレビや雑誌でよく言われる言葉ですけど、身をもって感じましたね。だから、やりたいことはどんどんやって、人生を豊かにしていきたい。それは、がんになったからこそ気付けたことだと思っています。もしならなかったら、こんなふうには考えなかったかもしれません。

岸田 本当に大切にすべきものが分かるようになった、と。お二人はいかがですか。

斉田 そうですね。まず、夫との関係を見直すきっかけになりました。良い方向に変わったと思います。あと、自分にとって大切なものや、やりたいことをしっかり選択していかないといけない、と強く感じるようになりました。今までは、二つの選択肢があったら無難なほうを選んでいたんですが、今は「勇気を出してこちらを選んでみよう」と意識するようになりました。

岸田 ありがとうございました。植田さん、いかがでしょうか。

植田 そうですね。やはり、さまざまなことを選択する際に「それが本当に自分の望むことなのか」を以前より気にするようになりました。先ほどのお話にもありましたが、人生は一度きりです。極端なことを言えば、このイベントが終わって家に帰る途中に事故に遭って命を落とすかもしれない。もちろん良いことではありませんが、そうした可能性は誰にでもあると思うんです。がん患者だからこそ身近に感じやすいだけで、健康な方も同じです。だからこそ命を大切にすることを強く意識するようになりました。

闘病中の方へ―3人が伝えたいメッセージ

岸田 ありがとうございます。最後に「今、闘病中のあなたへ」というメッセージをみなさんにお願いしておりました。植田さんから、出していただけますでしょうか。

植田 がんの事実をどのように解釈するかっていう言葉を書かしていただきました。がんという事実は、きっとどんなに泣いても、頭を抱えても、変わることはきっとないかなと思います。それをどのように捉えて、どのように考えていくかによって、いい方向にも悪い方向にも変わるんじゃないかなということで、言葉にさせていただきました。

岸田 帰る途中に亡くなるかもしれないし。

植田 はい。けれども、そうした現実を「いい意味で」捉えていけば、きっと素敵な人生になるのではないかと思います。

岸田 素晴らしい言葉をありがとうございます。では、斉田さん。

斉田 私は「新しい世界と出会いがある」と書きました。私はスピッツが大好きで、その歌詞に支えられたことがあります。昨年出た歌に「重い扉を押し開けたら、暗い道が続いていても、それでも歩き続けたら、知らなかった世界があった」という内容があるんです。闘病中は本当に暗い道を歩いているように思いましたが、年月がたつ中で、新しい人との出会いや、がんと共に生きながら活躍している人たちの存在を知り、新しい世界を体感できました。それはがんになったからこそ得られたものだと思います。

岸田 いい言葉ですね。

斉田 本当にそう思います。今まさに闘病中の方にも、前向きに日々を過ごしていただけたらと願っています。

岸田 ありがとうございます。佐野さん、いかがですか?

佐野 「やらない後悔よりも、やった後悔」です。先ほどのキャンサーギフトの話にも通じますが、私は正直、がんになったからこそ今の自分があると強く思っています。そして、日本一周をしたからこそ今の自分があるとも思っています。手術を受けるかどうかの選択を迫られたとき、迷いはありましたが、手術をしたからこそ今こうして生きていられると思います。日本一周の旅に出るときも「やるか、やらないか」で悩みましたが、結局「やってよかった」と心から思えました。やらないで後悔するよりも、やって後悔したほうが人生は豊かになると実感しています。ですから、今闘病中でとてもつらい思いをされている方も、諦めずに「やらない後悔よりも、やった後悔」を選んでいただきたいと思います。

岸田 「やらない後悔よりも、やった後悔」。本当に、なんでも挑戦してみる、トライ・アンド・エラーを続けていくことが大切だということですね。ありがとうございます。

それでは最後に、古井先生から一言お願いいたします。

古井 はい。本日のお話を通じて、妊よう性に限らず、患者さんが正しい情報を得て、自分でしっかりと考え、最終的に「やってよかった」と思えるような選択ができる環境が、もっと広がっていけばいいと感じました。

岸田 ありがとうございます。本日のがんノート、少し長丁場になりましたが、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。これで終了とさせていただきます。どうもありがとうございました。

※本ページは、経験者の体験談を扱っております。治療法や副作用などには個人差がございますので、医療情報に関しましては主治医や、かかりつけの病院へご相談、また科学的根拠に基づいたWebページや情報サイトを参照してください。

*がん経験談動画、及び音声データなどの無断転用、無断使用、商用利用をお断りしております。研究やその他でご利用になりたい場合は、お問い合わせまでご連絡をお願い致します。